Содержание

ГДЗ История России Арсентьев 9 класс Часть 1 Стр. 69

Содержание

- Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

- Думаем, сравниваем, размышляем

- Вопрос в начале параграфа

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Какие цели преследовало правительство, создав III отделение императорской канцелярии?

III отделение императорской канцелярии было создано с целью политического сыска и выявления неблагонадежных лиц, представлявших угрозу правящему режиму. Власти стремились навести нужный ей порядок.

2. Чем занималось II отделение? Объясните, в чём состояла кодификация законов.

Задачей II отделения канцелярии стало упорядочение законодательства (кодификация законов) и подготовка единого Свода законов. Итогом стало опубликованное в 1830 г. Полное собрание законов Российской империи в 45 томах и изданный в 1832 г. Свод действующих законов Российской империи.

3. Объясните, в чём состояла кодификация законов.

Кодификация законов заключалась в упорядочении законов, которые не были систематизированы. Кодификация законов начиналась с Соборного уложения 1649 г. Были подготовлены Полное собрание законов Российской империи, опубликованное в 1830 г., и Свод действующих законов Российской империи, опубликованный в 1832 г.

4. Почему в правление Николая резко возросла численность чиновников?

Николай I стремился усилить централизацию власти, установить всеобъемлющий контроль над всеми областями развития огромной страны. Для этого было увеличено количество государственных ведомств, расширены штаты чиновников, что привело к возникновению особой прослойки бюрократии.

5. Какие меры предпринимались с целью контроля за «состоянием умов»?

Создание III отделения императорской канцелярии, которое преследовало неблагонадежных лиц, представлявших угрозу правящему режиму. Для наведения нужного властям порядка в распоряжении шефа III отделения находилась и вооруженная сила корпуса жандармов. В 1826 г. был издан «чугунный» устав (цензура), который вводил множество запретов и ограничивал возможности журналистов, писателей, поэтов высказывать антиправительственные мнения. После 1847-1848 гг. под влиянием революций в Европе был издан ряд запретительных мер в отношении печати и системы просвещения и образования.

В 1826 г. был издан «чугунный» устав (цензура), который вводил множество запретов и ограничивал возможности журналистов, писателей, поэтов высказывать антиправительственные мнения. После 1847-1848 гг. под влиянием революций в Европе был издан ряд запретительных мер в отношении печати и системы просвещения и образования.

6. Дайте общую оценку внутренней политики Николая I.

Внутренняя политика Николая I привела к укреплению государственного аппарата, укрепило положение дворянства. Однако политика Николая I по ряду направлений привела к негативным последствиям – усиление цензуры привело к росту антиправительственных настроений, попытки решения крестьянского вопроса не решило проблемы, а в 1840-х гг. привело к «картофельным бунтам». Сохранение крепостного права, проведение консервативной политики и отсутствие радикальных реформ привели к тяжелому общественно-политическому и социально-экономическому кризису. Последнее стало одной из причин поражения России в Крымской войне.

Стр. 69

Думаем, сравниваем, размышляем

1. В связи с чем последние годы правления Николая I называют «мрачным семилетием»?

После 1847-1848 гг. под влиянием революций, которые сотрясали Европу, Николай еще более усилил контроль над обществом. Поэтому в отношении печати и системы просвещения и образования был издан целый ряд запретительных мер. За это период 1847-1855 гг. был назван современниками «мрачным семилетием».

2. Почему Николай I уделял много внимания укреплению положения дворянства? Какие меры были для этого предприняты? Оцените эффективность каждой из этих мер.

Николая I беспокоило, что начавшееся еще при Александре I разорение части дворянства продолжалось. Дворянское сословие традиционно являлось основной опорой самодержавия. Поэтому Николай I предпринял меры для укрепления положения дворянства. В 1845 г. был издан указ, изменявший порядок наследования крупных имений, включавших более 400 крестьянских дворов. Они теперь не могли быть раздроблены и передавались в порядке наследования старшему в роде. Был повышен имущественный ценз для участников выборов дворянских органов самоуправления. Эта мера должна была не допустить разорения дворян, однако, эта мера не давала большого эффекта.

Они теперь не могли быть раздроблены и передавались в порядке наследования старшему в роде. Был повышен имущественный ценз для участников выборов дворянских органов самоуправления. Эта мера должна была не допустить разорения дворян, однако, эта мера не давала большого эффекта.

Было введено ограничение на доступ в дворянское сословие лицам из «податных сословий»: в 1832 г. введены звания почетных граждан и потомственных почетных граждан. По указу 1845 г. потомственное дворянство приобреталось с 5-го класс Табели о рангах, а не с 8-го класса, как ранее. С 1828 г. был издан указ, по которому поступление в средние и высшие учебные заведения объявлялось привилегий только детей дворян и чиновников. Данные меры не давали должного эффекта, так как они не решили главную проблему дворянства – материальное разорение дворянства продолжалось.

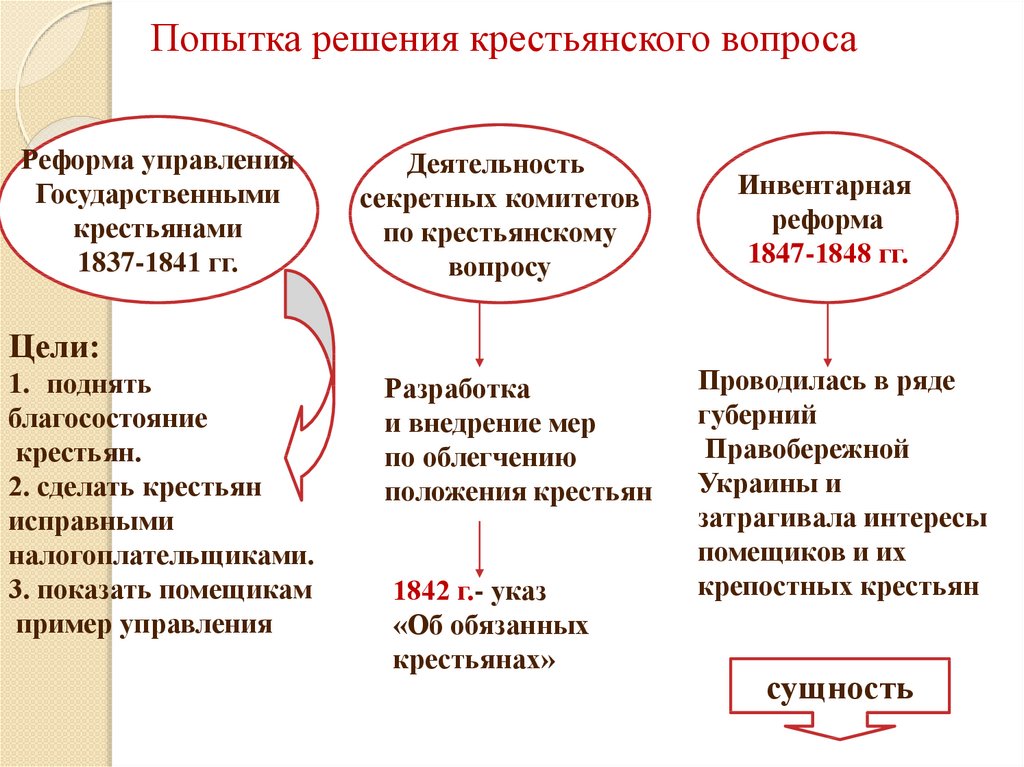

3. Составьте в тетради таблицу «Попытки решения крестьянского вопроса при Николае I». Таблица должна содержать важнейшие меры Николая I, предпринятые для решения крестьянского вопроса, объяснение их сути и последствия этих мер.

| Реформа управления государственными крестьянами 1837-1841 гг. | Введение крестьянского самоуправления; в деревнях создавались школы и больницы; часть земель оставлялась на «общественную запашку», чтобы обезопасить крестьян от неурожая | «Картофельные бунты» 1840-х гг., недовольство преобразованиями со стороны помещиков |

| Указ об обязанных крестьянах 1842 г. | Предоставлялось помещикам право по своему желанию освобождать крестьян, заключая с ними договор о предоставлении им земельных наделов в наследственное владение; крестьяне обязаны были выполнять различные повинности в пользу бывших владельцев | Помещики не пользовались таким правом – из 10 млн крепостных до 1855 г. в обязанные крестьяне было переведено чуть менее 25 тыс. душ мужского пола |

| Инвентарная реформа 1847-1848 гг. | Проведена только в западных губерниях; были введены инвентарные правила: строго определены размеры крестьянских наделов и повинности крестьян в пользу помещиков | Улучшение положения крепостных, дало им чуть большую свободу, ограничило произвол помещиков |

4. Узнайте, используя дополнительные источники информации, какие писатели и журналисты подверглись гонениям цензуры в 1830-1840-е гг. Подготовьте сообщение на эту тему.

Узнайте, используя дополнительные источники информации, какие писатели и журналисты подверглись гонениям цензуры в 1830-1840-е гг. Подготовьте сообщение на эту тему.

Эпоха Николая I ознаменована ужесточением цензуры. Так, в 1826 г. был принят цензурный устав, прозванный современниками «чугунным». В 1828 г. был принят новый устав, который был значительно мягче. Главой цензурной комиссии был А. И. Красовский, которого критиковали именитые современники – А. С. Пушкин, Н. И. Греч, И. С. Аксаков и др.

Своего апогея цензура при Николае I достигла в 1848 г. Началось так называемое «мрачное семилетие», продлившееся до смерти Николая I в 1855 г. В литературе Комитет для надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений прозвали Бутурлинским, по фамилии председателя этого комитета Дмитрия Петровича Бутурлина (1848-1849). В дальнейшем этот комитет возглавляли Н. Н. Анненков (1849-1855) и М. А. Корф (1855).

По докладам комитета в Вятку был сослан М. Е. Салтыков-Щедрин за произведение «Запутанное дело», в Спасское-Лутовиново И. С. Тургенев за написанный им некролог о Н. В. Гоголе. По докладам Бутурлинского комитета запрещены постановка комедии Н. А. Островского «Свои люди – сочтемся», издание «Московского сборника».

С. Тургенев за написанный им некролог о Н. В. Гоголе. По докладам Бутурлинского комитета запрещены постановка комедии Н. А. Островского «Свои люди – сочтемся», издание «Московского сборника».

Параграф 11. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.

Стр. 69

Вопрос в начале параграфа

Почему в первой половине XIX в. по уровню развития промышленности Россия стала быстро отставать от передовых стран Запада?

Процессы, связанные с промышленным переворотом, в России происходили в условиях сохранения крепостного права и сословных различий. В условиях крепостничества наблюдалась нехватка свободной рабочей силы и медленное техническое переоснащение промышленности, а особенно сельского хозяйства. Не все отрасли промышленности в одинаковой степени были захвачены промышленным переворотом. Одной из проблем, тормозивших капиталистическое развитие России, было недостаточное развитие транспорта и путей сообщения.

Trojden | Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I: Арсентьев Н. М. — 9 класс

Каковы были главные направления внутренней политики Николая I?

1. Николай I: новый император

Николай (1796—1855) был третьим сыном Павла I. В роли самодержавного правителя России его никто себе не представлял, так как при двух старших братьях вступление на престол было маловероятным. Николая не готовили к управлению страной. Вместе с братом, императором Александром, Николай въезжал во главе победоносной русской армии в Париж в 1814 г. В 1817 г. он женился на дочери прусского короля Шарлотте, получившей после крещения в православие имя Александры Фёдоровны.

В простых людях и чиновниках Николай больше всего ценил исполнительность, покорность, готовность к подчинению. Прекрасно понимая необходимость и неизбежность реформ, Николай стремился тем не менее в первую очередь обеспечить устойчивость существовавших в стране порядков. Из опасения новых потрясений разработка всех реформаторских планов при нём велась в обстановке ещё большей секретности, чем при Александре I.

Николай I

2. Укрепление государственного аппарата

В первые годы правления новый царь стремился поставить под свой контроль все вопросы управления страной, включая самые незначительные. Для этого в 1826 г. был создан особый орган управления — Собственная его императорского величества канцелярия (СЕИВК). Через канцелярию он осуществлял личный контроль над действиями министерств и ведомств. Обширная канцелярия имела несколько отделений, в зависимости от сферы деятельности.

Задачей II отделения канцелярии стало упорядочение законодательства (кодификация законов) и подготовка единого Свода законов. Для этого во главе отделения император поставил возвращённого в 1826 г. из ссылки М. М. Сперанского. Прежде эта работа безуспешно велась в течение десятилетий. Сперанскому удалось выполнить её всего за пять лет. Итогом стало опубликованное в 1830 г. Полное собрание законов Российской империи в 45 томах и изданный в 1832 г. Свод действующих законов Российской империи.

Вопросы политического сыска и выявления входили в ведение III отделения императорской канцелярии. Благодаря широко развернувшемуся преследованию неблагонадёжных лиц, представлявших угрозу правящему режиму, III отделение приобрело широкую известность.

Органы III отделения были созданы и на местах, они осуществляли контроль за настроениями умов. Для наведения нужного властям порядка в распоряжении шефа III отделения находилась и вооружённая сила корпуса жандармов. Шефом III отделения и корпуса жандармов стал облечённый особым доверием царя генерал А. X. Бенкендорф.

А. X. Бенкендорф

Николай стремился усилить централизацию управления, установить всеобъемлющий контроль над всеми областями развития огромной страны. Было увеличено количество государственных ведомств, расширены штаты чиновников, возникла особая прослойка бюрократии.

Бюрократический контроль осуществлялся и за печатью. Николай I поставил её под жёсткий контроль цензуры. Изданный при его личном участии в 1826 г. цензурный устав был метко назван современниками «чугунным», поскольку вводил множество запретов и ограничивал возможности журналистов, писателей, поэтов высказывать антиправительственные мнения. И хотя он был немного смягчён два года спустя, уставом 1828 г., общую ситуацию это не изменило.

цензурный устав был метко назван современниками «чугунным», поскольку вводил множество запретов и ограничивал возможности журналистов, писателей, поэтов высказывать антиправительственные мнения. И хотя он был немного смягчён два года спустя, уставом 1828 г., общую ситуацию это не изменило.

После 1847—1848 гг. под влиянием революций, которые сотрясали Европу, Николай ещё более усилил контроль над обществом, опасаясь проникновения «революционной заразы» и в Россию. Прежде всего это могло происходить через печать и систему просвещения и образования, поэтому в их отношении был издан целый ряд запретительных мер. Период 1847—1855 гг. был назван современниками «мрачным семилетием».

Л. В. Дубельт — шеф корпуса жандармов с 1839 по 1856 г.

3. Укрепление опоры самодержавной власти

Николай I уделял большое внимание задаче укрепления дворянского сословия, традиционно являвшегося основной опорой власти. Его беспокоило, что начавшееся ещё при Александре I разорение части дворянства продолжалось. Он попытался укрепить материальное положение высшего сословия. Для этого в 1845 г. был издан указ, изменявший порядок наследования крупных имений, включавших более 400 крестьянских дворов. Они теперь не могли быть раздроблены и передавались в порядке наследования старшему в роде. Был повышен имущественный ценз для участников выборов дворянских органов самоуправления.

Он попытался укрепить материальное положение высшего сословия. Для этого в 1845 г. был издан указ, изменявший порядок наследования крупных имений, включавших более 400 крестьянских дворов. Они теперь не могли быть раздроблены и передавались в порядке наследования старшему в роде. Был повышен имущественный ценз для участников выборов дворянских органов самоуправления.

Было также введено ограничение на доступ в дворянское сословие лицам из «податных сословий»: в 1832 г. введены звания почётных граждан и потомственных почётных граждан. Почётные граждане приобретали ряд привилегий: освобождались от рекрутской повинности, телесных наказаний, подушной подати. Однако они не имели главной привилегии, свойственной дворянину, — возможности владеть крепостными. По указу 1845 г. потомственное дворянство приобреталось с 5-го класса Табели о рангах, а не с 8-го класса, как ранее.

Как ограничения в наследовании крупных имений, введённые Николаем I, сдерживали процесс обнищания дворянства?

С 1828 г. был издан указ, по которому поступление в средние и высшие учебные заведения объявлялось привилегией только детей дворян и чиновников. Крепостные крестьяне имели возможность обучаться только в приходских училищах с одним классом обучения.

был издан указ, по которому поступление в средние и высшие учебные заведения объявлялось привилегией только детей дворян и чиновников. Крепостные крестьяне имели возможность обучаться только в приходских училищах с одним классом обучения.

4. Попытки решения крестьянского вопроса

Как и его предшественник на императорском троне, Николай не смог обойти вниманием важнейший вопрос — крестьянский. Он решил начать с преобразований, направленных на улучшение положения государственных крестьян. По его поручению реформу управления государственными крестьянами провёл генерал П. Д. Киселёв — член Госсовета и министр государственных имуществ. Главным пунктом преобразований, осуществлённых в 1837—1841 гг., явилось введение крестьянского самоуправления. В деревнях стали создаваться школы и больницы. Там, где земли не хватало, иногда принималось решение о переселении крестьян на свободные земли в другие районы страны, особенно в восточные. Для того чтобы обезопасить крестьян от неурожая, было решено оставить часть земли на «общественную запашку». На этих участках крестьяне работали сообща и пользовались плодами общего труда. Нередко на таких общественных наделах насильно заставляли сажать картофель. Это было непривычно для русских крестьян и привело в начале 1840-х гг. к «картофельным бунтам».

На этих участках крестьяне работали сообща и пользовались плодами общего труда. Нередко на таких общественных наделах насильно заставляли сажать картофель. Это было непривычно для русских крестьян и привело в начале 1840-х гг. к «картофельным бунтам».

Реформа Киселёва не могла вызвать симпатий со стороны помещиков, поскольку слишком усилились различия в положении государственных и крепостных крестьян. Недовольство преобразованиями Киселёва показало Николаю, что хоть крепостное право и является злом, но попытки его немедленного устранения грозят протестом со стороны приверженцев крепостничества.

Тем не менее отдельные шаги в этом направлении он предпринял: была запрещена продажа крепостных за долги; запрещалось также разлучать при продаже членов одной семьи.

В 1842 г. был принят указ об обязанных крестьянах. По нему помещикам предоставлялось право по своему желанию освобождать крестьян, заключая с ними договор о предоставлении им земельных наделов в наследственное владение. За это крестьяне обязаны (отсюда и название указа) были выполнять различные повинности в пользу бывших владельцев. Однако этим своим правом помещики не спешили воспользоваться, поскольку большинство из них противились нововведениям и предпочитали жить по старым порядкам. Из 10 млн крепостных до 1855 г. в обязанные крестьяне было переведено чуть менее 25 тыс. душ мужского пола.

За это крестьяне обязаны (отсюда и название указа) были выполнять различные повинности в пользу бывших владельцев. Однако этим своим правом помещики не спешили воспользоваться, поскольку большинство из них противились нововведениям и предпочитали жить по старым порядкам. Из 10 млн крепостных до 1855 г. в обязанные крестьяне было переведено чуть менее 25 тыс. душ мужского пола.

В 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, если поместье их владельца выставлялось на продажу за долги; в 1848 г. им было предоставлено право покупать незаселённые земли и строения.

Ещё одним крупным шагом Николая в отношении крестьян стала инвентарная реформа 1847—1848 гг. Она была проведена только в западных губерниях, где помещиками были в основном поляки-католики, а их крепостными — православные. Здесь были введены инвентарные правила: были строго определены размеры крестьянских наделов и повинности крестьян в пользу помещиков. Это улучшило положение крепостных, дало им чуть большую свободу, ограничило произвол помещиков.

П. Д. Киселёв

Однако, несмотря на все эти нововведения, система крепостного права в России продолжала сохраняться.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Главным направлением внутренней политики Николая I стало укрепление центральной власти, поддержка дворянства, а также борьба против революционной угрозы.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Какие цели преследовало правительство, создав III отделение императорской канцелярии? 2. Чем занималось II отделение? 3. Объясните, в чём состояла кодификация законов. 4. Почему в правление Николая резко возросла численность чиновников? 5. Какие меры предпринимались с целью контроля за «состоянием умов»? 6. Дайте общую оценку внутренней политики Николая I.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. В связи с чем последние годы правления Николая I называют «мрачным семилетием»? 2. Почему в 1840-е гг. были проведены реформы, касавшиеся государственных крестьян и крестьян, живших на западных окраинах страны, а помещичьих крестьян реформы не затронули? Как это сочеталось с политикой укрепления дворянского сословия? 3. Дайте характеристику указа 1842 г. об обязанных крестьянах. Почему, на ваш взгляд, им воспользовалось очень малое число помещиков? 4. Узнайте, используя дополнительные источники информации, какие писатели и журналисты подверглись гонениям цензуры в 1830—1840-е гг. Подготовьте сообщение на эту тему.

Дайте характеристику указа 1842 г. об обязанных крестьянах. Почему, на ваш взгляд, им воспользовалось очень малое число помещиков? 4. Узнайте, используя дополнительные источники информации, какие писатели и журналисты подверглись гонениям цензуры в 1830—1840-е гг. Подготовьте сообщение на эту тему.

Предыдущая

Страница

Следующая

Страница

Оглавление

Как контролировать свой разум: 20 научно обоснованных стратегий

Поднимите руку, если вы когда-либо сталкивались с чрезмерными размышлениями, беспокойством, стрессом, беспокойством… или забрели на кухню удивляясь, зачем вы вообще пришли сюда ?

(Если вы сказали «нет», возможно, вы робот.) Если вы сказали «да», вы человек, и вы не одиноки. К счастью, человеческий разум — замечательная часть вас, и , у вас есть над ним сила .

В этой статье мы рассмотрим контроль над разумом, его преимущества и то, как вы можете освоить новые навыки для контроля над своим разумом с помощью научно обоснованных стратегий.

Что такое контроль над разумом?

Контроль над разумом — это навык, который вы можете развить, чтобы обрести самосознание и поддерживать сбалансированные мысли, которые положительно влияют на ваше психическое и эмоциональное здоровье, физическое здоровье и даже отношения.

Для тех, кто когда-либо боролся с чрезмерными размышлениями, беспокойством, стрессом, депрессией или беспокойством, контроль над разумом — отличный навык, который нужно развивать и интегрировать в свою жизнь. На самом деле, намеренно привлекая свой разум к новому способу мышления, вы можете перепрограммировать свой мозг!

Контроль над разумом включает преднамеренную практику в деятельности, которая включает:

- Внимательность

- Медитация

- Благодарность

- Позитивная визуализация

- Целеполагание

- Физическая активность

- Акты доброты

- Ограничение воздействия негатива

- Установка внутренних и внешних границ

Продолжайте читать, чтобы изучить 20 стратегий, которые вы можете начать использовать уже сегодня!

Каковы преимущества контроля над разумом?

Контроль над разумом влияет на наше общее самочувствие и физическое здоровье, потому что разум, тело и эмоции неразрывно связаны. Проще говоря, то, как вы думаете, влияет на то, как вы себя чувствуете эмоционально, а то, как вы себя чувствуете, производит химические вещества в вашем мозгу, которые влияют на ваше физическое тело.

Проще говоря, то, как вы думаете, влияет на то, как вы себя чувствуете эмоционально, а то, как вы себя чувствуете, производит химические вещества в вашем мозгу, которые влияют на ваше физическое тело.

Исследования указывают на многочисленные преимущества контроля над разумом , в том числе:

- Повышение концентрации внимания и производительности

- Улучшение эмоционального самочувствия

- Снижение стресса и беспокойства

- Улучшение физического здоровья

- Улучшение отношений

- Повышение удовлетворенности жизнью

- Большее самосознание

- Высшее чувство цели

«Когда мы меняем свое мнение, мы меняем свое тело на клеточном уровне».

— Дэвид Р. Гамильтон, доктор философии.

Но что происходит, когда мы пассивны в отношении того, что приходит нам на ум? Давайте проверим…

Каково негативное влияние нежелательных мыслей?

Негативное воздействие нежелательных мыслей наносит вред нашему психическому, эмоциональному и физическому благополучию. Реальность связи нашего разума и тела означает, что наши нежелательные мысли могут быть чем-то большим, чем просто отвлечение; они могут повлиять на наше общее состояние здоровья.

Реальность связи нашего разума и тела означает, что наши нежелательные мысли могут быть чем-то большим, чем просто отвлечение; они могут повлиять на наше общее состояние здоровья.

Отсутствие контроля над разумом и негативные, нежелательные мысли могут вызвать:

- Повышенный стресс и тревогу

- Депрессия

- Чрезмерное размышление/размышление

- Низкая самооценка

- Неверные решения

- Пониженная сопротивляемость

- Слабые отношения

- Отсутствие фокуса

- Повышенная реактивность

- Гнев/недовольство

Выйти из колеи и победить выгорание

Вам нужна подзарядка? Вы выгорели? Это не твоя вина!

Изучите науку, лежащую в основе вашего выгорания, и используйте мою схему, чтобы выйти из застоя, увеличить свою энергию и предотвратить повторение выгорания.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Имя *

Электронная почта *

Давайте углубимся в 20 простых, научно обоснованных стратегий, которые вы можете использовать немедленно, чтобы контролировать свой разум от нежелательных мыслей.

20 научно обоснованных стратегий управления своим разумом

Фильтруйте свои мысли с помощью правила «шесть из шести»

Шола Ричардс, эксперт по созданию позитивной рабочей культуры, использует мощный и простой процесс фильтрации мыслей, который он называет «Правило шести в шести».

Правило «шесть-в-шести» означает, что когда вы находитесь в состоянии беспокойства или беспокойства по поводу определенного вопроса, вы находите минутку, чтобы спросить себя один простой вопрос: Будет ли эта ситуация иметь большое значение в моей жизни через шесть месяцев?

Если ответ нет , не давайте себе больше шести минут, чтобы подумать об этом.

Используя этот метод, вы можете не тратить ненужную умственную энергию на вещи, которые не имеют значения в долгосрочной перспективе. С другой стороны, вы позволяете себе тратить свою умственную энергию на самое важное.

С другой стороны, вы позволяете себе тратить свою умственную энергию на самое важное.

Наука, стоящая за этим правилом, сводится к концентрации и вниманию. Чем больше ты можешь создавайте намерение вокруг своих мыслей и избегайте реагировать на них, тем больше вероятность того, что вы заметите улучшение своей продуктивности. В конечном счете, у вас есть право выбирать мысли, на которых вы позволяете себе сосредоточиться.

Примените к своим мыслям метод «Верный, полезный, добрый»

Метод «Верный, полезный, добрый» — это метод, который люди используют, чтобы определить, следует ли им говорить то, что они собираются сказать, с помощью фильтрующих вопросов: Так ли это? истинный? Это полезно? Это любезно?

Эти фильтры не только помогают решить, что сказать, но и помогут перестать думать о вещах, которые отнимают умственную энергию у самых важных вещей. Это важно для контроля над разумом, потому что исследования показывают, что чрезмерное обдумывание может вызвать бессонницу, депрессию, беспокойство и даже повлиять на ваши отношения и способность принимать решения!

Вот пример того, как это выглядит в реальной жизни…

Допустим, вы собираетесь на собеседование на работу, для которой вы очень квалифицированы, но, возможно, вы чувствуете тревогу и размышляете о себе. сомневаться. Вы говорите себе, Я один из 300 человек, подавших заявку на эту работу. Должно быть, это ошибка, что они выбрали мое резюме из пачки. Почему они выбрали меня? Пожалуй, я просто отменю. Я недостаточно умен. Это будет ужасно.

сомневаться. Вы говорите себе, Я один из 300 человек, подавших заявку на эту работу. Должно быть, это ошибка, что они выбрали мое резюме из пачки. Почему они выбрали меня? Пожалуй, я просто отменю. Я недостаточно умен. Это будет ужасно.

- Это правда? Нет. Вероятно, есть причина, по которой они выбрали ваше резюме из пачки.

- Это полезно? Нет. Ваши мысли о спасении, когда вы нервничаете, редко приносят пользу.

- Это любезно? Определенно нет. Вы квалифицированы. Бить себя нехорошо.

Чтобы узнать, как перестать размышлять или переосмысливать, ознакомьтесь с этими шестью полезными советами.

Карта эмоций

Эмоции по-разному влияют на ваше тело. Ваши чувства также могут помочь вам определить основную причину того, что происходит в вашем теле, и что делать дальше. Использование таких инструментов, как «Колесо эмоций» Плутчика и других, может помочь вам обрести самосознание, определяя основную эмоцию, которую вы испытываете (и распознавая эмоции других людей).

Например, вы можете сказать: «Я чувствую себя неуправляемым». Когда вы посмотрите на колесо эмоций, вы увидите, что ваши чувства связаны с основной эмоцией страха. Зная, что в глубине души вы можете бояться, вы можете спросить себя: «Чего я боюсь?»

Более легкое определение и называние своих эмоций помогает лучше понимать себя и свои мысли и общаться с другими.

Спросите себя: «Что может быть лучше всего?»

Позитивная визуализация — отличный способ переформулировать свои мыслительные шаблоны. Но как это сделать? Простой метод — настроить свой мозг на то, чтобы мыслить по-новому с помощью позитивных вопросов.

Вы, вероятно, слышали, как люди говорят: «Что может быть худшим ?» Хотя этот вопрос означает ободрение, он побуждает мозг думать о худшем.

Вместо этого спросите себя: «Что может быть лучшим ?» Настроив свой мозг на положительный результат, вы с большей вероятностью обработаете то, что возможно.

Вот несколько сценариев, в которых вы могли бы перестроить свое мышление для достижения наилучшего результата:

- Идти на собеседование при приеме на работу.

- Перед первым днем на новой работе.

- Прежде чем вы собираетесь провести презентацию.

- Подготовка к первому свиданию.

- Перед трудным разговором со свекровью.

- Прежде чем отправиться на сетевое мероприятие или вечеринку, где вы мало знакомы.

Помните о своих триггерах

Американская психологическая ассоциация определяет триггер как стимул, вызывающий реакцию. Триггеры у разных людей разные, но обычно на них влияет негативный опыт. Когда кто-то спровоцирован, он испытывает эмоциональную или физическую реакцию, которая может привести к шаблону мышления, который ввергает его в замешательство, тревогу или даже насилие.

Некоторые люди даже не осознают, что их спровоцировали. Например, они могут внезапно почувствовать, что их настроение меняется, или их мысли начинают кружиться, но они не понимают, почему.

Профилактические навыки, такие как практика внимательности , могут быть полезным инструментом для повышения вашего самосознания того, что происходит в вашем теле, когда вы подвергаетесь воздействию триггеров, чтобы вы могли назвать свои чувства, мысли и реакции и понять, как вы можете быть запущена в будущем. Терапия также является отличным способом выявления и обработки ваших триггеров.

Ищете идеи для начала? Попробуйте одно из этих 30 упражнений на осознанность.

Переверните сценарий на себя в более молодом возрасте

Многие люди считают, что их зеркало в ванной является удобным местом для самокритики и осуждения. Впадая в негативный внутренний диалог, некоторые люди уходят от зеркала подавленными или не в духе. Вы можете связать? Пришло время перевернуть сценарий!

В недавнем выпуске подкаста On Purpose Джей Шетти взял интервью у Кенделл Дженнер о психическом здоровье. Когда Кенделл описала процесс исцеления, она поделилась идеей, которую позаимствовала у своего терапевта, который сказал повесила свою детскую фотографию на зеркало в ванной .

А вот и кикер. Не могли бы вы сказать именно эти слова критики и осуждения ребенку, смотрящему на вас? Вероятный ответ: нет.

Этот простой шаг — отличный способ дать себе паузу перед тем, как скатиться по спирали самокритики. В психологии это похоже на «Технику пустого стула». Это позволяет людям по-другому взглянуть на свои внутренние конфликты или борьбу. В случае разговора с самим собой в зеркале в ванной, использование этого подхода может помочь вам почувствовать больше доброты к себе.

Сделайте 5-минутную передышку

Когда вы заняты, а ваши тарелки крутятся, у вас может возникнуть соблазн включиться и все сделать, но исследования показывают, что это может быть контрпродуктивно и привести к выгоранию. Перерывы от 5 до 30 минут в течение дня повышают уровень вашей энергии , делая вас более продуктивными в долгосрочной перспективе.

В пылу стресса всегда лучше взять пятиминутную передышку, чтобы перегруппироваться. Прогуляйтесь по кварталу, практикуйте осознанное дыхание или пообщайтесь с другом. Это ценно, чтобы выйти из своей стихии. Однако, чтобы извлечь из перерывов максимальную пользу, b uild врывается в ваш день для предотвращения стресса, а не только вмешательства.

Прогуляйтесь по кварталу, практикуйте осознанное дыхание или пообщайтесь с другом. Это ценно, чтобы выйти из своей стихии. Однако, чтобы извлечь из перерывов максимальную пользу, b uild врывается в ваш день для предотвращения стресса, а не только вмешательства.

Ваш распорядок ежедневных перерывов может выглядеть примерно так:

- Утро: Проведите 30 минут в медитации перед началом дня. Попробуйте чередовать медитацию и упражнения каждый день или, если у вас есть время, делайте и то, и другое.

- Встречи: Заблокируйте свои встречи на 45 минут вместо часа. Дайте себе 15 минут в конце каждой встречи, чтобы прогуляться и позволить своему подсознанию обработать ваши мысли.

- Обед: Полностью отключиться от работы во время обеда. Это отличная пограничная практика. Используйте это время, чтобы поесть и заняться любимым делом — поиграть в игру, пообщаться с другом или прогуляться.

- Послеобеденный перерыв: Выделите 20-30 минут во второй половине дня, чтобы отвлечься от дневной суеты и провести повторную калибровку. Используйте это время, чтобы вести дневник, медитировать, читать или заниматься чем-то творческим.

- Конец дня: Проведите время с партнером или другом, оторвавшись от работы и дел, даже если это всего на 20 минут. Поделитесь своими максимумами и минимумами дня и отметьтесь. Если вы не можете связаться с кем-то, проведите это время в своем дневнике благодарности.

Ведите дневник благодарностей

Дневник благодарностей — отличный способ изменить свой мозг и улучшить свое самочувствие. Исследования показывают, что это может уменьшить стресс, улучшить качество сна, помочь вам повысить устойчивость и улучшить психическое здоровье.

Попробуйте одну из этих 35 подсказок журнала благодарности, чтобы начать работу и посмотреть, что со временем происходит с вашими моделями мышления.

Вот несколько подсказок с благодарностью для начала:

- Напишите о трех вещах, которые сделали ваш день лучше.

- Подумайте о ком-то, кому вы благодарны, и напишите, почему (отправьте ему записку!).

- Напишите о проблеме, преодолением которой вы гордитесь.

- Напишите о воспоминании, которое приносит вам радость.

Перенастройте свой мозг с помощью постановки целей

Когда вы ставите перед собой цель, это помогает придать смысл поставленной задаче. Постановка целей стимулирует мотивацию, а также позволяет вам сосредоточиться. Подобно позитивной визуализации, цель может дать вам представление о том, что возможно, и ясность ума. Исследования показывают, что постановка целей перенастраивает ваш мозг на достижение желаемого результата!

Для начала проверьте свою эмоциональную температуру в различных сферах вашей жизни, в том числе:

- Бизнес: Как вы относитесь к своей работе и карьере?

- Друзья: Что вы думаете о своей общественной жизни?

- Семья: Как вы относитесь к своим отношениям с партнером и семьей?

- Личные увлечения: Получаете ли вы удовлетворение от занятий, которые вам нравятся?

- Духовный: Как вы себя чувствуете эмоционально, духовно или умственно?

- Здоровье: Как самочувствие?

Получите больше идей из нашей статьи о пяти научно обоснованных советах по постановке целей.

Выберите мантру

Мантры — отличный способ сосредоточиться. Их часто используют в медитации, чтобы помочь сосредоточиться, но они также могут помочь вам задать тон или намерение на день, неделю, месяц или даже год.

Как и при постановке целей, произнесение мантры или постановка намерения могут помочь вам визуализировать желаемый результат и внести ясность в ваши следующие шаги.

Чтобы выбрать мантру, подумайте о желаемом результате в зависимости от вашего контекста.

Вот несколько идей мантр для начала:

- Я могу делать сложные вещи.

- Я выбираю мир.

- Я прощаю.

- Я делаю шаг за шагом.

- Я смелый.

- Я позволяю себе.

- Мне достаточно.

Какую мантру вы могли бы выбрать, чтобы установить свое намерение на этой неделе?

Планируйте свои ценности

Знание своих ценностей — отличный способ обрести самосознание и ясность в отношении того, кто вы и чего хотите от своей жизни. Когда жизнь становится запутанной или вы находитесь в ситуации, когда вы не знаете, какое решение принять, пересмотр ваших ценностей может помочь вам сделать правильный следующий шаг для себя.

Когда жизнь становится запутанной или вы находитесь в ситуации, когда вы не знаете, какое решение принять, пересмотр ваших ценностей может помочь вам сделать правильный следующий шаг для себя.

Пересмотрев свои ценности так же, как вы пересматриваете свой финансовый бюджет, вы сможете оценить свои решения и сопоставить их с тем, кем вы становитесь.

Например, предположим, что одной из ваших ценностей является щедрость. Вы можете посмотреть в своем календаре, чтобы определить, как вы можете проявить щедрость на этой неделе — может быть, принести еду нуждающемуся другу или стать волонтером в местном продовольственном банке.

Какое-либо из этих значений находит отклик у вас?

- Целостность

- Мудрость

- Лояльность

- Мужество

- Доброта

- Весы

- Радость

Каковы ваши ценности? Просмотрите наш список из 216 основных ценностей, чтобы начать.

Наслаждайтесь позитивным отвлечением

Угадайте, что? Не все отвлекающие факторы контрпродуктивны! Когда вы находитесь в состоянии стресса или застряли в негативных мыслях, лучшее, что вы можете сделать, это сделать умственный перерыв и насладиться позитивным отвлечением. Исследования показывают, что положительное отвлечение может воздействовать на ваш мозг таким образом, что оно повышает производительность. Компании, в том числе Google, Facebook, Ideo и другие, внедряют игру в свою корпоративную культуру, потому что знают, что она повышает производительность и благополучие.

Исследования показывают, что положительное отвлечение может воздействовать на ваш мозг таким образом, что оно повышает производительность. Компании, в том числе Google, Facebook, Ideo и другие, внедряют игру в свою корпоративную культуру, потому что знают, что она повышает производительность и благополучие.

Какая деятельность помогает вам восстановить ясность ума? Подумайте о занятиях, которые вам нравятся, например о чтении, прослушивании музыки, просмотре фильмов, беседах с друзьями, играх и т. д. восстановить фокус.

Медитация может помочь перенастроить ваш мозг для большего счастья за счет снижения стресса, повышения вашего самочувствия, улучшения чувства взаимосвязи, улучшения концентрации внимания, ускорения творчества и улучшения памяти, и это лишь некоторые из них!

Вы заинтересованы в том, чтобы начать процедуру посредничества? Погрузитесь глубже в нашу статью о том, как медитация перестраивает ваш мозг.

Используйте свои чувства

Один из простых способов настроиться на свой разум и тело, особенно когда вы чувствуете тревогу или стресс, — это потратить несколько минут на проверку своих пяти чувств. (Бонус: вы также можете включить это упражнение в свою программу медитации.)

(Бонус: вы также можете включить это упражнение в свою программу медитации.)

Что вы слышите, видите, пробуете на вкус, чувствуете и обоняете в данный момент? Пройдитесь по каждому из пяти чувств по одному, возможно, потратив одну минуту на каждое из них. Терапевты называют это 9Упражнение на заземление 0009 , которое поможет вам расслабиться и сосредоточиться. Попробуйте…

- Что вы слышите? Закройте глаза и обратите внимание на звуки вокруг вас. Что вы заметили, чего не замечали раньше?

- Что ты видишь? Посмотрите прямо перед собой, затем направо, налево, в ноги, вверх и назад. Что вы заметили, чего не замечали раньше?

- Какой ты вкус? Обратите внимание на то, что у вас на языке. Вы все еще чувствуете вкус того, что в последний раз ели или пили?

- Что ты чувствуешь? Обратите внимание на кончики пальцев, на то, как ваша одежда ощущается на вашем теле или как ваши ноги ощущаются в обуви.

Обратите внимание, как ваше тело реагирует на ощущения.

Обратите внимание, как ваше тело реагирует на ощущения. - Что ты чувствуешь? Закройте глаза и сделайте глубокий вдох через нос. Какие воспоминания у вас связаны с ароматом?

Прервите свою рутину

Распорядок — отличный способ поддерживать дисциплину, но иногда наш распорядок может создавать бесполезные модели мышления или привычки или даже переводить наш мозг в режим автопилота.

Например, держите телефон на прикроватной тумбочке, потому что вы используете его как будильник по утрам. Но как только вы просыпаетесь, возможно, у вас возникает соблазн проверить электронную почту или социальные сети, часто морально не готовые к тому, что вы можете увидеть. Затем вы встаете с постели с потенциально неуравновешенным образцом мыслей, который задает тон вашему дню.

Звучит знакомо? Возможно, пришло время прервать рутину. Исследования показывают, что отказ от рутины также может вывести ваш мозг из режима автопилота и . 0010 заново задействуйте свой разум , чтобы мыслить творчески и лучше решать проблемы.

0010 заново задействуйте свой разум , чтобы мыслить творчески и лучше решать проблемы.

Выражайте свои мысли и чувства

Обретение самосознания — отличный способ понять свои мысли и контролировать свой разум. Оказывается, самовыражение также полезно для вашего физического и психического здоровья!

Исследования показывают, что, когда вы сдерживаете свои эмоции, они не исчезают. Часто ваше тело поглощает невыраженные эмоции в виде повышенного уровня кортизола, что может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем.

Один из лучших способов сделать это — вести дневник или делиться своими чувствами с близким другом. Вы можете начать с простых размышлений в конце дня, а можете пойти глубже и инвестировать в себя, поговорив с терапевтом. Другими способами выразить свои чувства могут быть искусство, пение, танцы, поэзия или музыка. Какой твой любимый способ самовыражения?

Энергия приложения

Подробное исследование; Физические упражнения приносят массу пользы для психического здоровья, включая снятие стресса, улучшение памяти, улучшение сна, снижение беспокойства и, о да, это также полезно для вашего тела!

Что лучше контролировать свой разум? Добавьте движения в свой распорядок дня. Даже если вы не можете выделить час дня на тренировку, вы можете включить в свой рацион простые способы увеличения энергии.

Даже если вы не можете выделить час дня на тренировку, вы можете включить в свой рацион простые способы увеличения энергии.

Выберите одно или два занятия, которые можно попробовать сегодня, включая пятиминутную прогулку, использование лестницы вместо эскалатора, использование стоячего стола на работе, ходьбу на обед, растяжку во время просмотра телевизора и т. д.

Ограничьте свои воздействие негатива

Такие термины, как «прокрутка обреченности» и «тревожность перед заголовками», становятся все более распространенными, поскольку люди имеют больше доступа к новостям и событиям, чем когда-либо прежде. Хотя мы больше связаны, чем когда-либо, обширное воздействие негатива может негативно повлиять на ваше психическое здоровье, включая усиление депрессии и тревоги. Это также может повлиять на вашу способность справляться с трудностями и снизить вашу устойчивость.

Несколько простых способов ограничить воздействие:

- Отключение уведомлений на телефоне

- Ограничение вашего времени до 30 минут в день на просмотр новостей

- Сокращение ваших регистраций в социальных сетях до трех-пяти раз в день максимум по 10 минут за раз

- Носить с собой книгу для чтения в те праздные моменты, когда у вас возникнет соблазн проверить телефон

Расписание животворящих дел на неделю

Когда в последний раз у вас было что-то с нетерпением ждать в вашем календаре? Жизнетворная деятельность — это деятельность, которая заставляет вас чувствовать, что время летит быстро, или заставляет вас чувствовать себя энергичным или удовлетворенным. Простое ожидание этих видов деятельности может оказать положительное влияние на ваш мозг!

Простое ожидание этих видов деятельности может оказать положительное влияние на ваш мозг!

Отчеты и исследования психологов показывают, что отличный способ повысить свой оптимизм и сохранить мотивацию, предвкушая события.

Возможно, пришло время отложить эти выходные в календаре. Нет времени на путешествия? Выделите время для того, что вам действительно нравится и чего вы с нетерпением ждете — вечеринки с друзьями, посещения музея, который вы хотели посетить, или даже кофе-свидания со старым другом.

Примите участие в добрых делах

Исследования показывают, что когда вы участвуете в добрых делах (или даже становитесь их свидетелями), в вашем мозгу происходит нечто уникальное. Происходит высвобождение серотонина , дофамина и окситоцина , что способствует общему благополучию и налаживанию связи с другими.

Вот несколько добрых дел для начала:

- Закажите кому-нибудь доставку еды-сюрприза.

- Станьте волонтером в местной благотворительной организации, например, в приюте для бездомных или в продуктовой кладовой.

- Удвойте свой сервер просто так.

- Напишите восторженный отзыв о своем любимом местном малом бизнесе или ресторане.

- Выполните работу, которую ваш партнер ненавидит делать.

- Отправьте другу открытку с благодарностью за то, что он был великолепен.

- Предложите бесплатно посидеть с детьми вашего друга, чтобы они могли устроить свидание.

Хотите участвовать в других добрых делах? Взгляните на одну из 62 идей, чтобы стать лучше!

Управление своим разумом Выводы

Подводя итог, обратите внимание на эти практические советы по контролю над разумом:

- Спросите себя: «Что может быть лучше всего?» Переформулируйте свои мысли с помощью позитивной визуализации.

- Фильтруйте свои мысли по правилу 6-в-6. Спросите себя, будете ли вы все еще беспокоиться об этом через шесть месяцев.

- Переверните сценарий на себя младшего. Повесьте детское фото в ванной и поговорите с собой по-доброму.

- Сделайте 5-минутную передышку. Перерывы заряжают энергией и помогают оставаться продуктивными.

- Помните о своих триггерах. Практикуйте осознанность, чтобы осознавать, что происходит в вашем теле в различных ситуациях.

- Ведите журнал благодарностей. Выразите то, за что вы благодарны, чтобы улучшить позитивное мышление.

- Перепрограммируйте свой мозг с помощью постановки целей. Настроить свое сознание на видение возможности — отличный мотиватор.

- Выберите мантру. Добавьте намерение в свой день, неделю или месяц с позитивным настроем.

- Планируйте свои ценности. Пусть ваши ценности помогут вам принимать лучшие решения.

- Наслаждайтесь позитивным отвлечением. В условиях стресса позитивное отвлечение является полезным лекарством.

- Включите медитацию в свой распорядок дня. Сосредоточение ума — отличный способ перенастроить свой мозг на большее счастье.

- Используйте свои чувства. Заземляться, обращая внимание на свои пять чувств, — полезное упражнение, которое можно добавить к практике медитации.

- Прервите свою рутину. Выйдите из режима автопилота и заново задействуйте свой разум с помощью нового шаблона.

- Применяйте верный, полезный, добрый метод. Отфильтруйте свои мысли вопросами: Это правда? Это полезно? Это любезно?

- Составьте карту своих эмоций. Используйте колесо эмоций, чтобы определить и назвать свои чувства.

- Выражайте свои мысли и чувства. Возьмите дневник или пообщайтесь с надежным другом или терапевтом, чтобы раскрыть свои эмоции.

- Проявление энергии. Упражнения полезны не только для тела.

Это еще и полезно для ума!

Это еще и полезно для ума! - Ограничьте воздействие травм и негатива. Чрезмерное освещение травмирующих событий в новостях может нанести вред вашему психическому здоровью.

- Запланируйте животворящие дела на неделю. Внесите в календарь что-нибудь, чего вы с нетерпением ждете.

- Примите участие в акте доброты. Вовлечение и даже наблюдение за добрыми делами вызывает положительную химическую реакцию в вашем мозгу!

Чтобы узнать больше о том, как контролировать свой разум и развить психологическую устойчивость, ознакомьтесь с этими семью советами, которые помогут укрепить ваш разум.

Четыре состояния ума

Мышление|Время чтения: 6 минут

Мы заняты как никогда. Мы часто на автопилоте.

Мы «выполняем движения», не обращая особого внимания на принимаемые решения или их последствия. Часто именно здесь мы идем в неправильном направлении, и наш взгляд сужается — мы упускаем большую возможность.

Себастьян Бэйли подробно описывает это в книге «Гимнастика для разума: Достичь большего, думая по-другому».

Мы можем фокусироваться внутри или снаружи.

Внутренний фокус

Когда вы фокусируетесь на внутреннем, это похоже на разговор с самим собой. Подумайте о голосе, который вы слышите в своей голове, когда читаете эту книгу. Даже пока вы читаете наши слова, другой диалог может спрашивать, стоит ли продолжать читать эту главу или сейчас самое время выпить чашечку кофе. … Когда ваш фокус направлен внутрь, вы осознаете тот факт, что думаете; вы можете слышать и обращать внимание на бегущий комментарий в вашей голове.

Внешний фокус

Где ты сейчас? Что происходит? Какие звуки вы слышите? Кто вам близок?

Внешний фокус — это осознание того, что находится за пределами вашей собственной головы. И когда вы фокусируетесь таким образом, вы не осознаете, о чем думаете.

Ваше внимание сосредоточено на том, что происходит, а не на том, что вы думаете об этом, как это интерпретировать или может ли это повлиять на ваше будущее.

Когда вы действительно чем-то увлечены, будь то волнение футбольного матча или последний поворот в вашем любимом реалити-шоу, вы сосредоточены на внешнем. И когда ловишь себя на мысли, зачем я трачу время на просмотр этого нелепого реалити-шоу? вы вернулись к внутреннему фокусу.

На что следует обратить внимание?

Ваш разум всегда занят одним из двух мест: тем, что происходит внутри вашей головы, и тем, что происходит вне вашей головы. Невозможно одновременно фокусироваться и на внутреннем, и на внешнем, как и не фокусироваться ни на том, ни на другом. Что возможно, так это переключаться между ними, что, с небольшой умственной дисциплиной, вы можете делать практически в любое время.

Правда в том, что нам нужно чередовать внутреннюю и внешнюю направленность.

Четыре состояния ума

Когда вы объединяете типы сосредоточенности (внутреннюю и внешнюю) с способами, которыми мы фокусируемся (полезными и вредными), вы получаете четыре различных состояния ума: автопилот, критическое мышление и вовлеченность.

Мы хотим быть в состоянии помощи. И мы хотим переключаться между мышлением и вовлечением.

Прежде всего, нам нужно определить, в каком состоянии мы находимся.

Автопилот: распознавание привычек разума

Автопилот срабатывает, когда вы позволяете тому, что когда-то было захватывающим и сложным, стать скучным или обыденным. Вы перестаете думать о ситуации и вместо этого реагируете заранее запрограммированным образом.

Это происходит несколькими способами. Что включает автопилот (и выключает мыслящий разум)?

Ловушка фамильярности

Мы обозначаем вещи и переживания, чтобы понять, как они соотносятся с окружающим миром.

Например, вы видите, что кто-то плачет, и автоматически думаете: «Плач — это грусть»; следовательно, этот человек должен быть расстроен. Ваш автоматический ответ не позволяет вам рассматривать альтернативные объяснения. Плачущий человек может притворяться, резать лук или смеяться так сильно, что слезы текут по его или ее лицу. Но когда вы попадаете в ловушку фамильярности, вы вряд ли будете рассматривать эти альтернативы. Ловушка фамильярности объясняет, например, почему сотрудники службы безопасности в аэропорту меняются ролями. Если человек достаточно долго смотрит на рентгеновский экран, ядерная бомба может взорваться незаметно для него. Некоторые пианисты разучивают свои пьесы на клавиатуре, чтобы не слишком привыкать к ней и не впадать в автопилот во время исполнения.

Единый взгляд

Конечно, все мы видим мир своими глазами. Мои глаза отличаются от ваших глаз. Но когда мы пытаемся рассмотреть вопрос или решить проблему, мы склонны предполагать, что то, как мы видим мир, является правильным.

Почему бы и нет? И все же наша точка зрения не всегда верна. Творческое мышление требует, чтобы вы посмотрели на знакомую проблему свежим взглядом, используя точку зрения, отличную от вашей собственной. Чтобы на самом деле достичь этого, вам нужно осознать, что ваш разум работает на автопилоте, временно фиксированном вашим мировоззрением и вашим жизненным опытом.

Давление

Чтобы продемонстрировать, что давление часто заставляет нас вести себя в режиме автопилота, психологи Джон Дарли и Дэниел Бэтсон попросили группу студентов семинарии подготовить выступление о притче о добром самаритянине. Когда притча была в центре их мыслей, семинаристов попросили пройти туда, где они должны были выступить с речью. Пока задача кажется довольно простой. Однако именно здесь хитрые психологи усложнили жизнь. Они договорились, чтобы семинаристы наткнулись на кого-то, лежащего на дороге, кашляющего, брызгающего слюной и зовущего на помощь. Чтобы усложнить ситуацию, психологи сказали половине семинаристов, что они опаздывают на доклад, а другой половине, что у них полно времени.

Сколько остановится, чтобы помочь пострадавшему? А какие? Из тех, кому сказали, что у них достаточно времени, чтобы добраться до места назначения, 61 процент остановились, чтобы помочь, но из тех, кому сказали, что они опаздывают, остановились только 10 процентов. По наблюдениям психологов, некоторые семинаристы буквально переступали через актера, притворяясь раненым. Небольшое изменение ситуации привело в спешке семинаристов к автопилоту, заставив их забыть о том, что было у них на уме всего несколько мгновений назад.

Нет ничего плохого в том, чтобы позволить вашему автопилоту управлять повседневными делами, которые вы должны делать и не хотите ничего менять, например, косить газон или складывать белье. Но, как показывает только что описанное исследование, бывают моменты, когда вы должны взять под контроль свое мышление, иначе вы рискуете упустить ключевые возможности (в случае с семинаристами возможность претворить в жизнь то самое сообщение, которое они собирались донести на лекции).

.

Мышление: активный анализ своих мыслей

Вы находитесь в состоянии размышлений, когда оцениваете варианты, выбираете курс действий, решаете проблему, оцениваете вероятные последствия или цепь событий или просто организуете свои мысли, чтобы придать им больший смысл. Когда вы чувствуете себя лучше всего в этом состоянии, ваши мысли кажутся ясными, точными и позитивными.

Это полезно при: решении проблем и принятии решений, исправлении ошибок, осмыслении ситуации и размышлениях о прошлом.

Один из самых эффективных способов улучшить себя — извлечь уроки из своего прошлого опыта, подумать, что вы сделали хорошо, и решить, что вы могли бы сделать лучше в будущем, если бы оказались в похожей ситуации.

Так что же значит иметь занятое состояние ума?

Вовлеченное состояние ума возникает, когда вы сосредоточены на чем-то внешнем, на чем-то в своем непосредственном окружении и когда вы проявляете себя наилучшим образом.

Если вы умеете водить машину, вы можете вспомнить момент, когда вы впервые ехали куда-то самостоятельно, не думая, проверьте зеркало, переключите передачу, правый поворотник, но вместо этого ваше внимание было полностью на дороге впереди и других автомобилистах, пока вы подпевали радио. Или вы можете вспомнить, как впервые спустились на лыжах к подножию склона и не совсем понимали, как вы туда попали, но чувствовали себя прекрасно.

[…]

Когда вы поглощены тем, что делаете, вы вовлечены и полностью присутствуете. Не осуждая себя, вы меньше вмешиваетесь в задачу и позволяете своему потенциалу взять верх.

Это то, что Михай Чиксентмихайи называет потоком.

Отключение автопилота

Ищите что-то новое.

Практикуйтесь в сканировании своего окружения, осознанно выискивая, что нового, необычного и необычного. Задайте себе вопросы, например, как изменилась эта улица с тех пор, как я в последний раз шел по ней? Чем отличаются люди в поезде? Что я замечаю сегодня в своих коллегах? Эти вопросы могут показаться глупыми, но они заставляют вас жить, думать и сосредотачиваться на настоящем — осознавать свое окружение и не возвращаться к автопилоту.

Узнай, что «всегда» не является абсолютным.

Одна из причин, по которой все мы можем попасть в ловушку автопилота, заключается в том, что мы склонны рассматривать мир как набор абсолютов. Вы склонны полагать, что всегда будет происходить то-то и то-то, потому что до сих пор так было всегда. Это умственный ярлык, который избавляет вас от необходимости думать об этом снова. В результате ваше мышление попадает в шаблоны, которые вы сами создали, и вы, по сути, включаете автопилот.

Принимайте точки зрения других людей.

Был ли у вас начальник или коллега, которого вы считали властным, догматичным, агрессивным или грубым? Как вы думаете, они видели себя такими? Удивительно, но могут и не быть. Если бы их попросили описать себя, они могли бы сказать, что были напористыми, прямыми, честными и искренними. Одна из причин, по которой конфликты могут стать такими безобразными, заключается в том, что легко впасть в состояние автопилота и реагировать на других, не думая и не принимая во внимание точку зрения других.

Обратите внимание, как ваше тело реагирует на ощущения.

Обратите внимание, как ваше тело реагирует на ощущения.

Это еще и полезно для ума!

Это еще и полезно для ума! Ваше внимание сосредоточено на том, что происходит, а не на том, что вы думаете об этом, как это интерпретировать или может ли это повлиять на ваше будущее.

Ваше внимание сосредоточено на том, что происходит, а не на том, что вы думаете об этом, как это интерпретировать или может ли это повлиять на ваше будущее. Например, вы видите, что кто-то плачет, и автоматически думаете: «Плач — это грусть»; следовательно, этот человек должен быть расстроен. Ваш автоматический ответ не позволяет вам рассматривать альтернативные объяснения. Плачущий человек может притворяться, резать лук или смеяться так сильно, что слезы текут по его или ее лицу. Но когда вы попадаете в ловушку фамильярности, вы вряд ли будете рассматривать эти альтернативы. Ловушка фамильярности объясняет, например, почему сотрудники службы безопасности в аэропорту меняются ролями. Если человек достаточно долго смотрит на рентгеновский экран, ядерная бомба может взорваться незаметно для него. Некоторые пианисты разучивают свои пьесы на клавиатуре, чтобы не слишком привыкать к ней и не впадать в автопилот во время исполнения.

Например, вы видите, что кто-то плачет, и автоматически думаете: «Плач — это грусть»; следовательно, этот человек должен быть расстроен. Ваш автоматический ответ не позволяет вам рассматривать альтернативные объяснения. Плачущий человек может притворяться, резать лук или смеяться так сильно, что слезы текут по его или ее лицу. Но когда вы попадаете в ловушку фамильярности, вы вряд ли будете рассматривать эти альтернативы. Ловушка фамильярности объясняет, например, почему сотрудники службы безопасности в аэропорту меняются ролями. Если человек достаточно долго смотрит на рентгеновский экран, ядерная бомба может взорваться незаметно для него. Некоторые пианисты разучивают свои пьесы на клавиатуре, чтобы не слишком привыкать к ней и не впадать в автопилот во время исполнения. Почему бы и нет? И все же наша точка зрения не всегда верна. Творческое мышление требует, чтобы вы посмотрели на знакомую проблему свежим взглядом, используя точку зрения, отличную от вашей собственной. Чтобы на самом деле достичь этого, вам нужно осознать, что ваш разум работает на автопилоте, временно фиксированном вашим мировоззрением и вашим жизненным опытом.

Почему бы и нет? И все же наша точка зрения не всегда верна. Творческое мышление требует, чтобы вы посмотрели на знакомую проблему свежим взглядом, используя точку зрения, отличную от вашей собственной. Чтобы на самом деле достичь этого, вам нужно осознать, что ваш разум работает на автопилоте, временно фиксированном вашим мировоззрением и вашим жизненным опытом. .

. Если вы умеете водить машину, вы можете вспомнить момент, когда вы впервые ехали куда-то самостоятельно, не думая, проверьте зеркало, переключите передачу, правый поворотник, но вместо этого ваше внимание было полностью на дороге впереди и других автомобилистах, пока вы подпевали радио. Или вы можете вспомнить, как впервые спустились на лыжах к подножию склона и не совсем понимали, как вы туда попали, но чувствовали себя прекрасно.

Если вы умеете водить машину, вы можете вспомнить момент, когда вы впервые ехали куда-то самостоятельно, не думая, проверьте зеркало, переключите передачу, правый поворотник, но вместо этого ваше внимание было полностью на дороге впереди и других автомобилистах, пока вы подпевали радио. Или вы можете вспомнить, как впервые спустились на лыжах к подножию склона и не совсем понимали, как вы туда попали, но чувствовали себя прекрасно.