Содержание

История возникновения и развития менеджмента, основные этапы

Менеджмент как самостоятельное научное направление имеет длительную история и вбирает в себя широкую совокупность разнообразных теоретических взглядов и представлений по поводу управления людьми в организациях, побуждения их к эффективной деятельности, направленной на достижение их иерархически взаимосвязанных целей и задач. Теоретический базис современного менеджмента выстроен на основе хронологической упорядоченности, отражающей концептуальную и методологическую эволюцию.

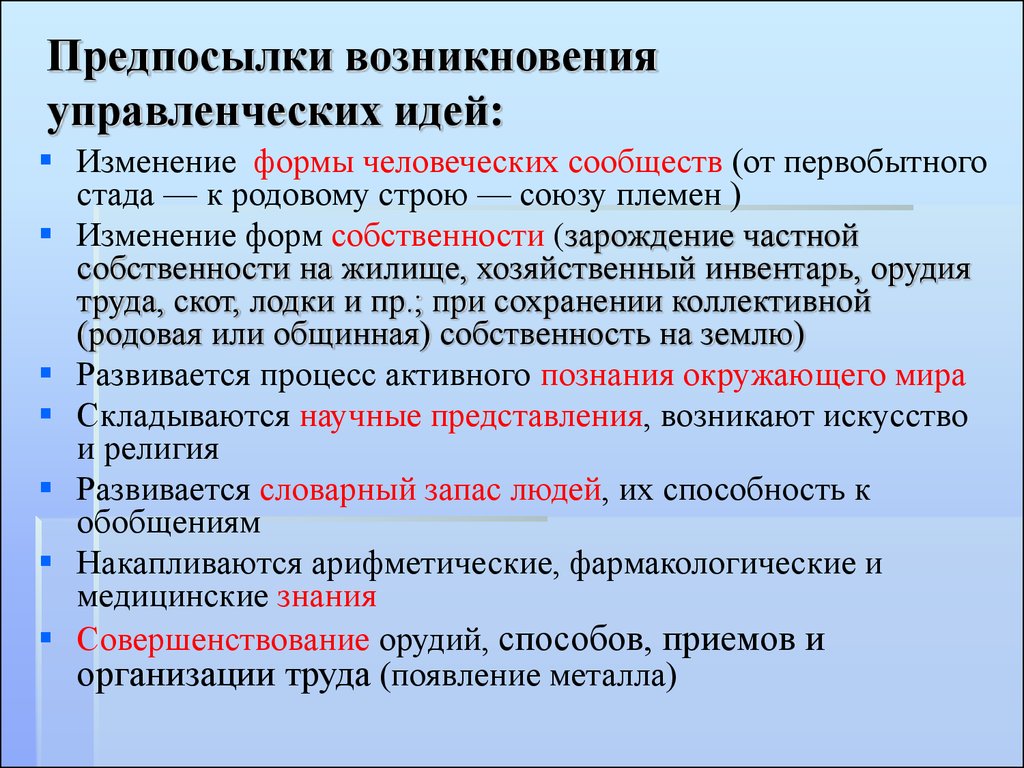

Прежде чем менеджмент смог выделиться в самостоятельную область знаний, человечество тысячелетиями по крупицам накапливало опыт управления.Результаты археологических раскопок убедительно свидетельствуют о том, что и в доисторические времена люди жили организованными группами, трудовая и любая другая деятельность которых носила более или менее упорядоченный характер. Первые, самые простые, формы организации совместного труда существовали на стадии первобытнообщинного строя. В это время управление осуществлялось сообща, всеми членами рода, племени или общины. Старейшины и вожди родов и племен олицетворяли собой руководящее начало всех видов деятельности того периода.

В это время управление осуществлялось сообща, всеми членами рода, племени или общины. Старейшины и вожди родов и племен олицетворяли собой руководящее начало всех видов деятельности того периода.

Наличие упорядоченности в поведении древних людей убеждает современный мир в применении по отношению к ним вполне определенных процедур управления. Глиняные пластинки, датированные третьим тысячелетием до нашей эры, донесли до нас сведения о законах древнего государства Шумеры, о коммерческих сделках его граждан, регламентированных этими законами. В Европе обнаружены доказательства существования торговли еще 30 тысяч лет назад, т.е. во времена палеолита — на заре каменного века. При этом первоначально развивалась торговля между народами, живущими далеко друг от друга — арабами, евреями, фризами, саксами. Посредниками здесь выступали купцы, которые перемещались на большие расстояния. Предметами древней торговли были украшения из золота и серебра, драгоценные камни, редкие породы дерева, шелка, пряности, благовония. Торговая и посредническая деятельность несла в себе признаки управления. Данный факт рассматривается сегодня как убедительное доказательство того, что управление есть неотъемлемый элемент любой цивилизации, даже самой древней. Практика управления миром людей так же стара, как и сам мир.

Торговая и посредническая деятельность несла в себе признаки управления. Данный факт рассматривается сегодня как убедительное доказательство того, что управление есть неотъемлемый элемент любой цивилизации, даже самой древней. Практика управления миром людей так же стара, как и сам мир.

Платон и Аристотель об управлении

С зарождением философии и других древних наук были предприняты первые попытки объяснить мироустройство, взаимодействие людей, упорядоченное, целенаправленное поведение, его результаты. Мыслители древности утверждали, что основной причиной бедственного положения людей является нарушение «старшинства в обществе»), т.е. элементарного упорядочения, управления (точнее, отсутствие системы управления).

Так, философ Платон рассматривал управление как один из элементов системы жизнеобеспечения общества, причем настолько важный, что он может быть сопоставлен с наукой об общем питании людей. Он один из первых сформулировал следующий тезис: управление должно основываться на всеобщих законах. Только соблюдение этих законов в управлении обществом может привести его к благоденствию. Но поскольку законы общественной жизни носят слишком абстрактный характер, даже на их основе трудно отыскать мудрое решение для каждого конкретного случая. В принципе эта ситуация имеет место и сейчас. К началу третьего тысячелетия человечество глубоко изучило законы общественного развития, но далеко не каждый из нас может грамотно применить их в разрешении конкретной проблемы. Платон утверждал, что «мудрое управление» под силу только тем из представителей общества, кто кроме знания законов обладает искусством управлять людьми, которое выражается в том числе в правильной интерпретации законов общественного развития применительно к каждому конкретному случаю повседневного бытия.

Только соблюдение этих законов в управлении обществом может привести его к благоденствию. Но поскольку законы общественной жизни носят слишком абстрактный характер, даже на их основе трудно отыскать мудрое решение для каждого конкретного случая. В принципе эта ситуация имеет место и сейчас. К началу третьего тысячелетия человечество глубоко изучило законы общественного развития, но далеко не каждый из нас может грамотно применить их в разрешении конкретной проблемы. Платон утверждал, что «мудрое управление» под силу только тем из представителей общества, кто кроме знания законов обладает искусством управлять людьми, которое выражается в том числе в правильной интерпретации законов общественного развития применительно к каждому конкретному случаю повседневного бытия.

Аристотель, заложивший основы учения о ведении домашнего хозяйства, подчеркивал необходимость применения рабовладельцами специальных методов и приемов, обеспечивающих искусное управление рабами. При этом, поскольку управление рабами требует значительных усилий и затрат времени, рабовладелец при наличии соответствующих условий может с успехом передать эти функции управляющему. Принцип передачи собственником управленческих функций специально подготовленным для этого работникам (прототипов современных менеджеров) применяется и в настоящее время. Изменились формы владения собственностью (появилась, в частности, акционерная форма), изменились и сами объекты собственности, но принцип передачи функций управления в человеческой практике действует до сих пор и будет действовать впредь.

Принцип передачи собственником управленческих функций специально подготовленным для этого работникам (прототипов современных менеджеров) применяется и в настоящее время. Изменились формы владения собственностью (появилась, в частности, акционерная форма), изменились и сами объекты собственности, но принцип передачи функций управления в человеческой практике действует до сих пор и будет действовать впредь.

Макиавелли о государстве

В Средние века заметный след в теории и практике управления оставил итальянский философ, писатель и политик Никколо Макиавелли. Главной причиной бедствий любого государства он считал слабую власть. Его взгляды на власть и управление нашли отражение в книге «Государь». Утверждают, что она была настольной у многих зарубежных и отечественных государственных лидеров. Некоторые из изложенных в ней взглядов нельзя игнорировать и современным менеджерам. За рубежом многие школы бизнеса ведут целые курсы по изучению трудов Макиавелли, формируются даже самостоятельные научные направления для развития его идей в области лидерства применительно к современным условиям. Российским руководителям, предпринимателям, управленцам-практикам, предприятия которых, с одной стороны, находятся в реформируемой экономической и политической среде, а с другой — сами реформируют свою деятельность, знакомство с идеями Макиавелли будет более чем полезно.

Российским руководителям, предпринимателям, управленцам-практикам, предприятия которых, с одной стороны, находятся в реформируемой экономической и политической среде, а с другой — сами реформируют свою деятельность, знакомство с идеями Макиавелли будет более чем полезно.

В трактате «Государь» с позиций современного менеджмента можно выделить четыре группы (вида) идей, которые особенно актуальны для России. Это идеи о государстве, власти, руководителях (князьях, как их называл автор) и людях (т.е. подчиненных). Макиавелли было свойственно идеализировать Римскую республику, видеть в устройстве государства по ее типу силу и мощь: «Римляне, умевшие предвидеть осложнения заранее, всегда с ними справлялись и никогда не давали им накапливаться, лишь бы избежать войны. Они знали, что война не устраняется, а только откладывается к выгоде противника». И ниже: «Никогда не следует допускать развиваться беспорядку из желания избегнуть войны: она не устраняется и только, во вред тебе же, откладывается». Сильно сказано! Cильно и, пожалуй, точно, ибо и совре- менная история дает немало подтверждений правоте этой истины.

Сильно сказано! Cильно и, пожалуй, точно, ибо и совре- менная история дает немало подтверждений правоте этой истины.

Александр Македонский (356-323 до н. э.) развил теорию и практику управления войсками. Серьезный вклад в практику организации управления большими массами людей (войсками) внесли выдающиеся полководцы Ганнибал, Аттила, Чингисхан, Тамерлан, позднее Наполеон, а у нас в России – А. Суворов, М. Кутузов. Именно военная сфера явилась той областью, где отрабатывались прогрессивные формы и методы управления, где были выявлены решающие преимущества организации, объединения людей для достижения постав- ленной цели.

Общие принципы военного управления с успехом могут быть использованы и в управлении хозяйством. История оставила нам выдающиеся примеры решения хозяйственных проблем в древних государствах: продовольственного обеспечения на основе орошения и применения системы каналов в Древнем Египте; управления строительством грандиозных пирамид в государстве инков и в том же Египте; строительства городов, оборонных и культовых сооружений, поражающих своими размерами и высоким качеством исполнения.

Наибольшая заслуга в развитии представлений о государственном управлении при- надлежит А. Смиту (1723-1790). Он сделал анализ различных форм разделения труда, дал характеристику обязанностей государя и государства.

Методология менеджмента построена на четырех основных принципах экономического либерализма и разделения труда, которые сформулировал А. Смит в своей классической работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» 1776 г.:

1) люди эгоистичны и своекорыстны и активно действуют только ради собственной выгоды;

2) но люди взаимосвязаны и взаимозависимы, так как производят продукты друг для друга;

3) если людям не мешать, рынок заставит их учитывать интересы друг друга;

4) работая на себя, люди невольно будут работать и на общество.

Идеи гуманизации управления производством Р. Оуэна (1771-1858), а также необходимости обучения, улучшения условий труда и быта рабочих актуальны и по сей день.

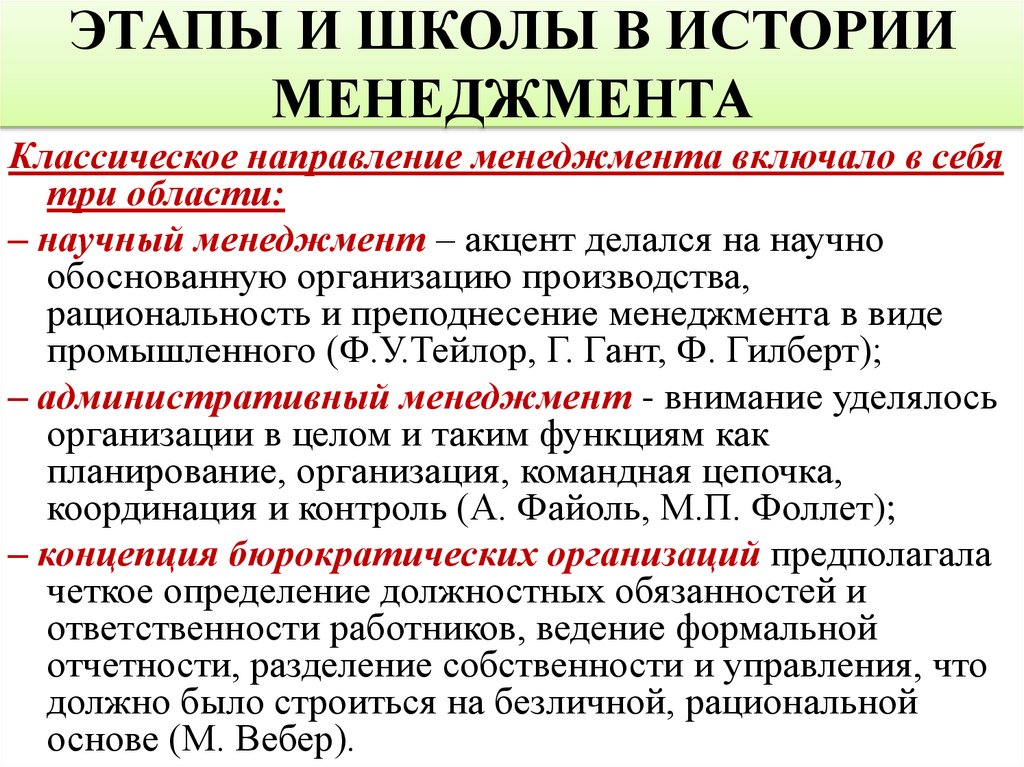

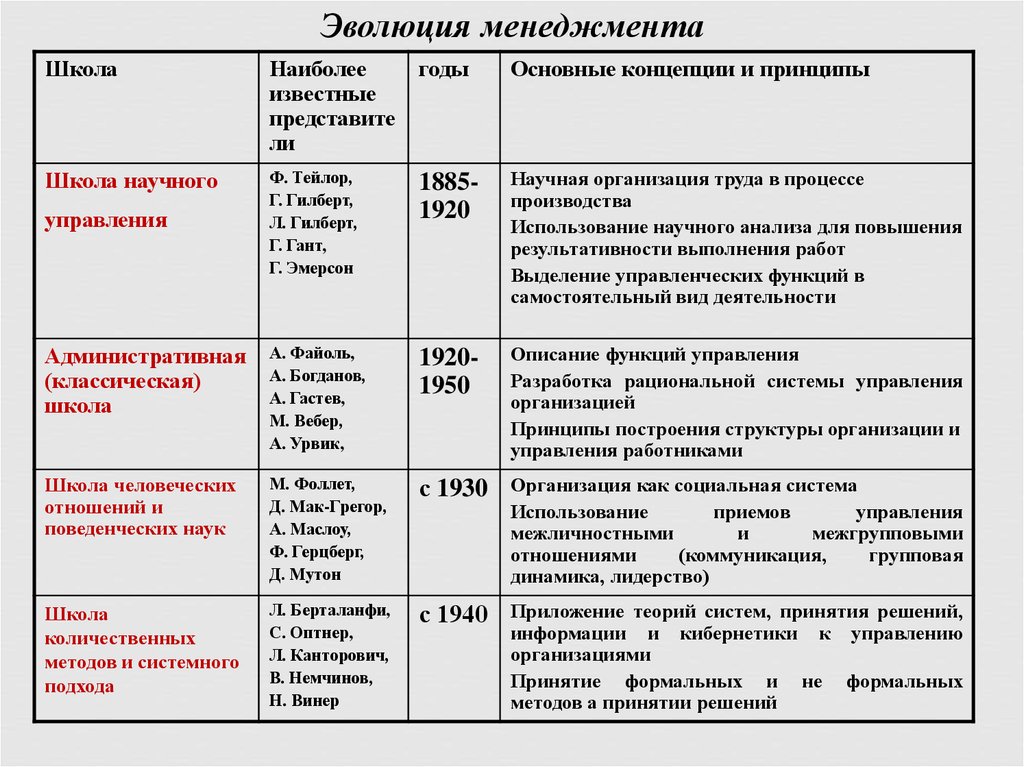

Школа научного управления

Переход от присваивающего хозяйства (охота, сбор плодов и т. д.) к производству (производящей экономике) стал точкой отсчета в истории менеджмента.

В сущности, то, что мы сегодня называем менеджментом, зародилось во времена Промышленной революции XIX в. Возникновение фабрики как первичного типа производства и потребность обеспечения работой больших масс людей привели к осознанию, что индивидуальные владельцы не в состоянии наблюдать за деятельностью всех и каждого. В результате среди работников были выбраны лучшие и специально обучены тому, как представлять интересы владельца на рабочих местах. Эти люди стали первыми менеджерами.

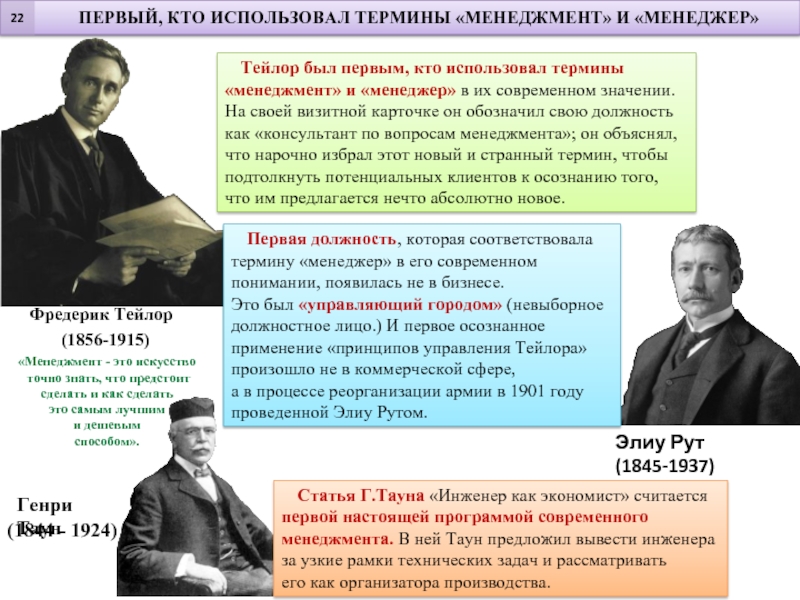

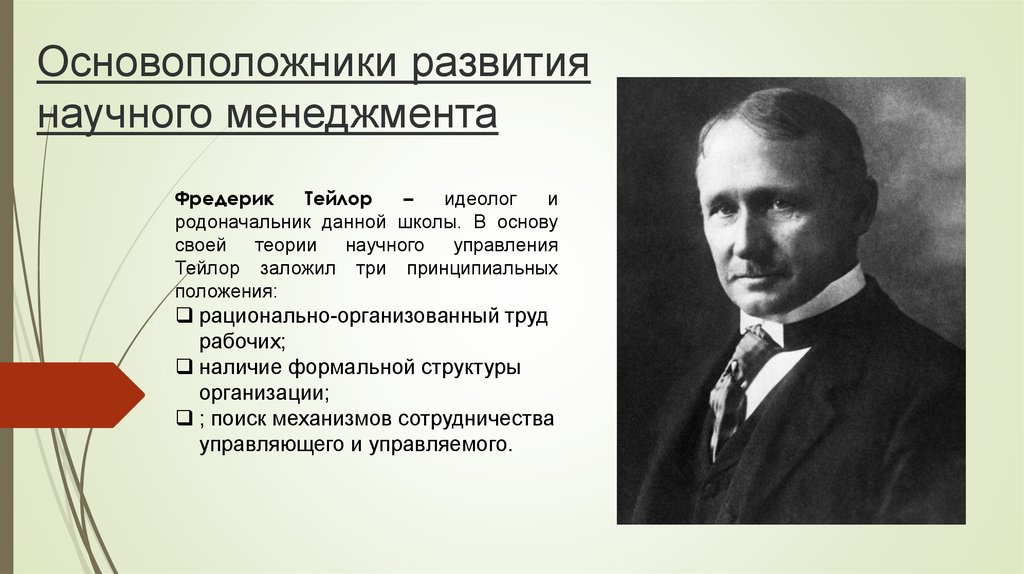

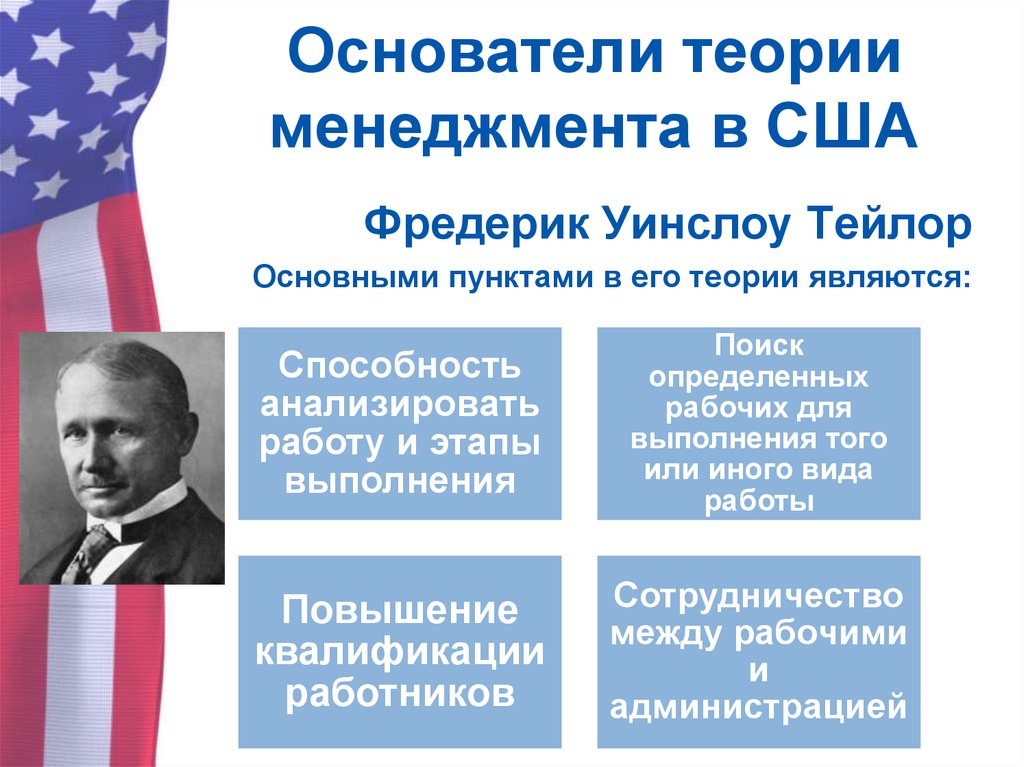

Первый шаг к рассмотрению менеджмента как науки управления сделал Ф. Тейлор (1856-1915). Он заинтересовался не качествами отдельного человека и эффективностью его труда, а эффективностью деятельности организации, что и положило начало развитию школы научного управления (1885-1925 гг.).

Основные принципы этой школы:

- использование научного анализа для определения лучшего способа решения хозяйственных задач;

- целенаправленный отбор работников, больше других подходящих для выполнения задач, их обучение;

- обеспечение работников ресурсами;

- применение материального стимулирования;

- отделение планирования от самой работы.

Все сводится к заключению: если можно на научной основе отобрать людей, подготовить их, предоставить им некоторые стимулы и слить воедино работу и человека, тогда можно получить совокупную производительность, превышающую вклад, сделанный индивидуальной рабочей силой.

Главная заслуга Ф. Тейлора в том, что он разработал методологические основы нормирования труда, стандартизировал рабочие операции, внедрил в практику научные подходы подбора, расстановки и стимулирования труда рабочих.

Становление науки об управлении связано также с именами Ф. и Л. Джилбертов. Они провели исследования в области трудовых отношений, усовершенствовали хронометражные методики Ф. Тейлора, разработали научные принципы организации рабочего места. Представителем школы научного управления в России был О. А. Ерманский. Им в начале ХХ в. была разработана теория рациональной организации труда и управления, в основу которой положено понятие психофизиологического оптимума, т. е. максимума полезной работы на единицу затраченной энергии.

максимума полезной работы на единицу затраченной энергии.

Теория планирования и контроля Г. Ганнта

Особенность теории американского ученого Генри Ганнта (1861—1919), основного ученика и последователя Ф. Тейлора, заключается в акцентировании ведущей роли человеческого фактора в промышленном производстве. Ему принадлежит фраза: «Из всех проблем менеджмента наиболее важной является проблема человеческого фактора… Все, что мы предпринимаем, должно находиться в согласии с человеческой природой. Мы не можем понукать людьми; мы обязаны направлять их развитие». Исследователи отмечают, что Г. Ганнт впервые ввел в научный оборот термин «человеческий фактор».

В своих исследованиях Г. Ганнт поднялся до уровня широких общественных проблем и обратил внимание на социальную ответственность бизнеса, которая только и может обеспечить его долговременную перспективу. Чаще всего имя Г. Ганнта ассоциируется с разработанной им в 1910 г. столбчатой диаграммой осуществления проекта («график Ганнта»), где на горизонтальной оси отмечается время, а на вертикальной — решаемые задачи. Основное достоинство графика Ганнта состоит в поэтапном представлении процесса выполнения проекта, и он особенно эффективен, когда число решаемых задач не более 30. Наряду с А. Файолем Ганнта часто называют отцом менеджмента проектов и программ. В производственном менеджменте «графики Ганта» сейчас также повсеместно используются при планировании различных производственно-технологических мероприятий на предприятиях, участках, в цехах.

Основное достоинство графика Ганнта состоит в поэтапном представлении процесса выполнения проекта, и он особенно эффективен, когда число решаемых задач не более 30. Наряду с А. Файолем Ганнта часто называют отцом менеджмента проектов и программ. В производственном менеджменте «графики Ганта» сейчас также повсеместно используются при планировании различных производственно-технологических мероприятий на предприятиях, участках, в цехах.

Рациональные методы Гилбретов

Значительный вклад в развитие методологии производственного менеджмента внесли в 1910—1920-е гг. супруги Фрэнк и Лилиан Гилбрет. Они искали возможности рационализации рабочих движений и научного обоснования норм выработки. Супруги Гилбрет первыми использовали фотоаппарат и кинокамеру для изучения рабочих движений и устранения потерь рабочего времени, что способствовало исследованию уровня производительности труда. В частности, ими предложены рациональные методы трудовых операций в работе каменщиков при кладке кирпичных стен, которые используются в современной экономике. Кроме того, Ф. Гилбрет предложил методы оптимизации работы хирургов, позволившие резко сократить время пребывания пациента на операционном столе. Научные интересы Л. Гилбрет были в значительной степени сфокусированы на человеческих аспектах труда. Ее муж скончался внезапно, оставив на руках Лилиан 12 детей, младшему из которых было два года, а старшему — 19, но «первая леди менеджмента» продолжила свою научную работу. Она закончила разбор архива супруга, продолжала проводить семинары и консультации, читала лекции и получила ученое звание профессора Университета Пердью.

Кроме того, Ф. Гилбрет предложил методы оптимизации работы хирургов, позволившие резко сократить время пребывания пациента на операционном столе. Научные интересы Л. Гилбрет были в значительной степени сфокусированы на человеческих аспектах труда. Ее муж скончался внезапно, оставив на руках Лилиан 12 детей, младшему из которых было два года, а старшему — 19, но «первая леди менеджмента» продолжила свою научную работу. Она закончила разбор архива супруга, продолжала проводить семинары и консультации, читала лекции и получила ученое звание профессора Университета Пердью.

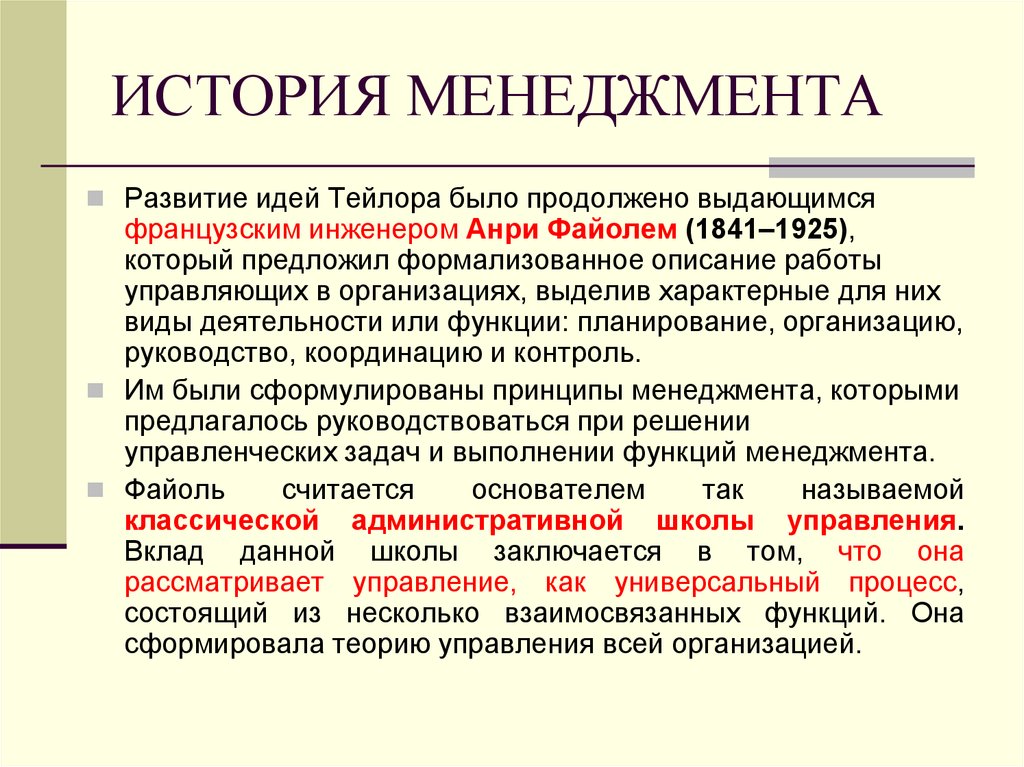

Административная школа управления

Административная (классическая) школа (1920-1950 гг.) занималась исследованием роли и функций менеджера. Ее представитель – А. Файоль (18411925) разделил весь процесс управления на 5 основных функций, которые мы до сих пор используем в теории управления организацией. Это планирование, организация, подбор и расстановка кадров, мотивация, контроль. На базе учения А. Файоля в 1920-е гг. сформулировано понятие организационной структуры фирмы. Основной вклад А. Файоля в теорию управления состоит в том, что он рассматривал его как универсальный процесс, состоящий из взаимосвязанных функций, образующих замкнутый цикл. Ему принадлежит также разработка принципов построения структуры организации и управления работниками.

сформулировано понятие организационной структуры фирмы. Основной вклад А. Файоля в теорию управления состоит в том, что он рассматривал его как универсальный процесс, состоящий из взаимосвязанных функций, образующих замкнутый цикл. Ему принадлежит также разработка принципов построения структуры организации и управления работниками.

В России в 1920-1930-е гг. А. К. Гастев разработал теорию управленческих процессов, выделив организационные, экономические и социально-психологические методы. А. М. Гинзбург обосновал необходимость сочетания централизованного планирования с товарноденежными отношениями. По ряду направлений российские ученые опережали своих зарубежных коллег. Уже в 1920-е гг. ими были проведены оригинальные исследования функций руководства (И. М. Бурдянский, Н. А. Витке), рационализации (П. Л. Ледер), линейных и функциональных структур управления (И. Н. Бутаков, В. В. Добрынин, Э. К. Дрезен).

Школа человеческих отношений

На рубеже 1930-х гг. появилась школа человеческих отношений, в основу которой положены достижения психологии и социологии; основное внимание сосредоточено на работнике, а не на самой работе. Родоначальником этой школы считается Э. Мэйо (1880-1949). Из других ученых этого направления можно выделить М. П. Фоллета, разработавшего теорию лидерства, А. Маслоу, показавшего, что мотивами поступков людей являются не экономические силы, а различные потребности, которые не могут быть представлены в денежном выражении.

Родоначальником этой школы считается Э. Мэйо (1880-1949). Из других ученых этого направления можно выделить М. П. Фоллета, разработавшего теорию лидерства, А. Маслоу, показавшего, что мотивами поступков людей являются не экономические силы, а различные потребности, которые не могут быть представлены в денежном выражении.

В России представителями этой школы были С. Д. Стрельбицкий (исследовал проблемы управления трудовым коллективом), И. С. Канигисер (изучал проблемы лидерства). Появление количественной школы обусловлено развитием и применением в управлении кибернетики, математической статистики, моделирования, прогнозирования и вычислительной техники. Ключевой характеристикой школы служит замена словесных рассуждений и описательного анализа моделями, символами и количественными значениями. Основоположником данной школы считается Л. В. Канторович (1912-1986), который предложил общие принципы линейного программирования. В. С. Немчинов внес существенный вклад в разработку статистических методов управления экономикой. В современных условиях математические методы используются практически во всех направлениях управленческой науки.

В современных условиях математические методы используются практически во всех направлениях управленческой науки.

- < Назад

- Вперёд >

коротко о главном :: BusinessMan.ru

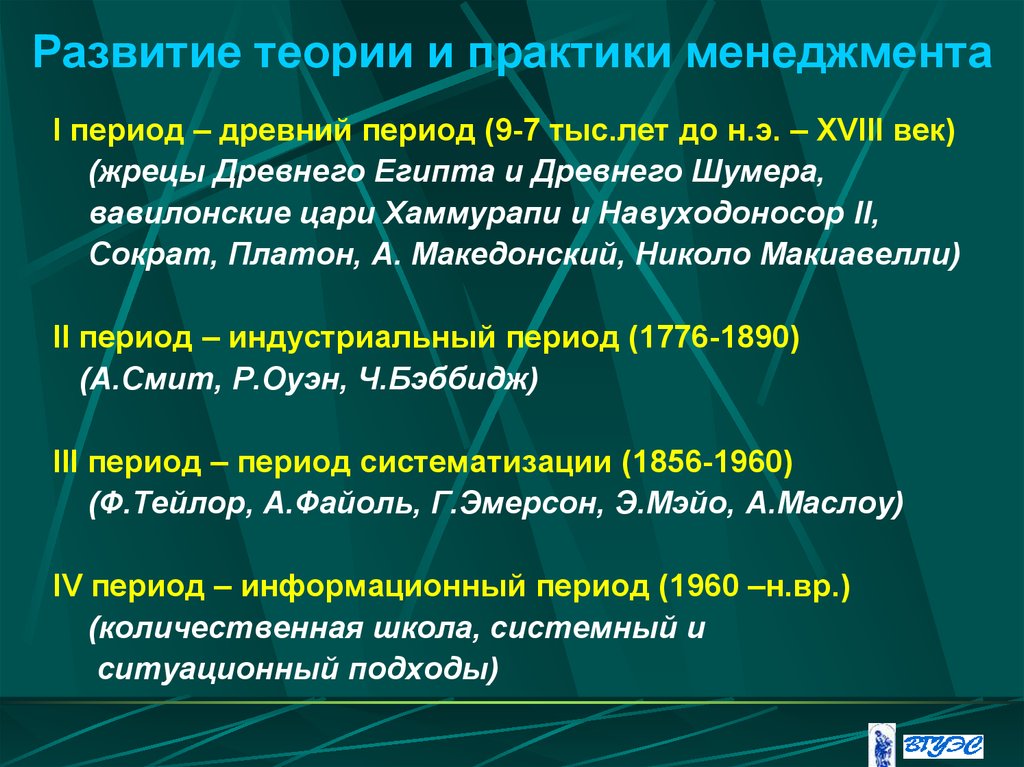

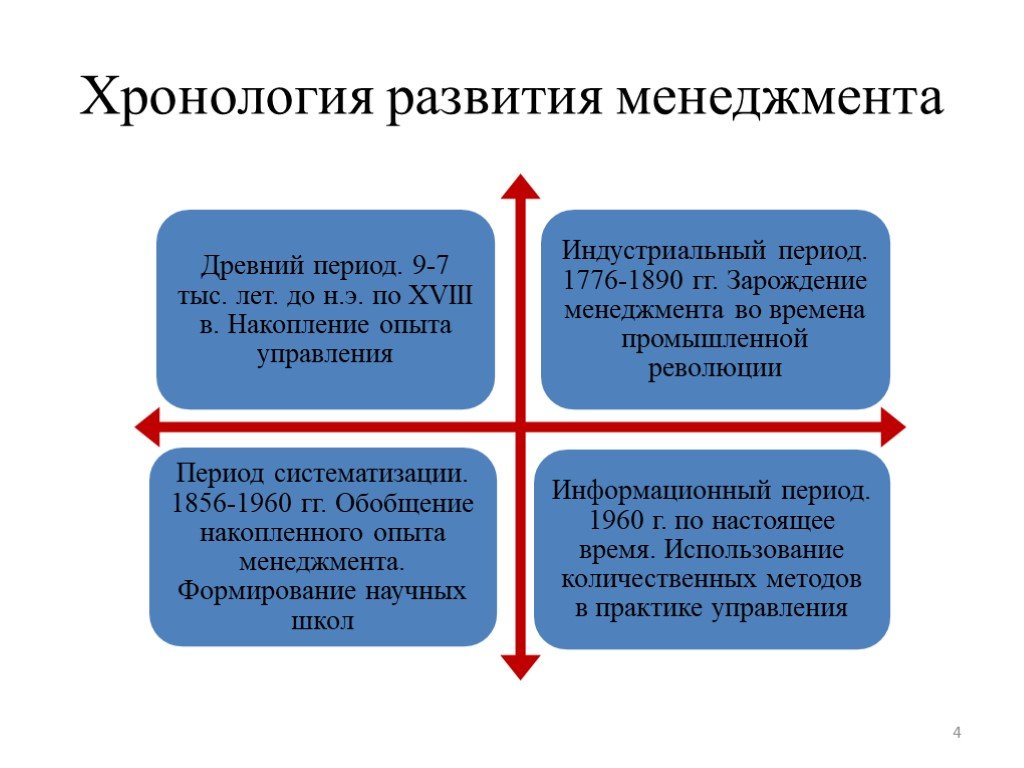

История возникновения и развития менеджмента начинается со времён до нашей эры и продолжается сейчас. Для удобства все этапы разделяются по временной шкале:

- I. Древний период.

- II. Индустриальный период.

- III. Период систематизации.

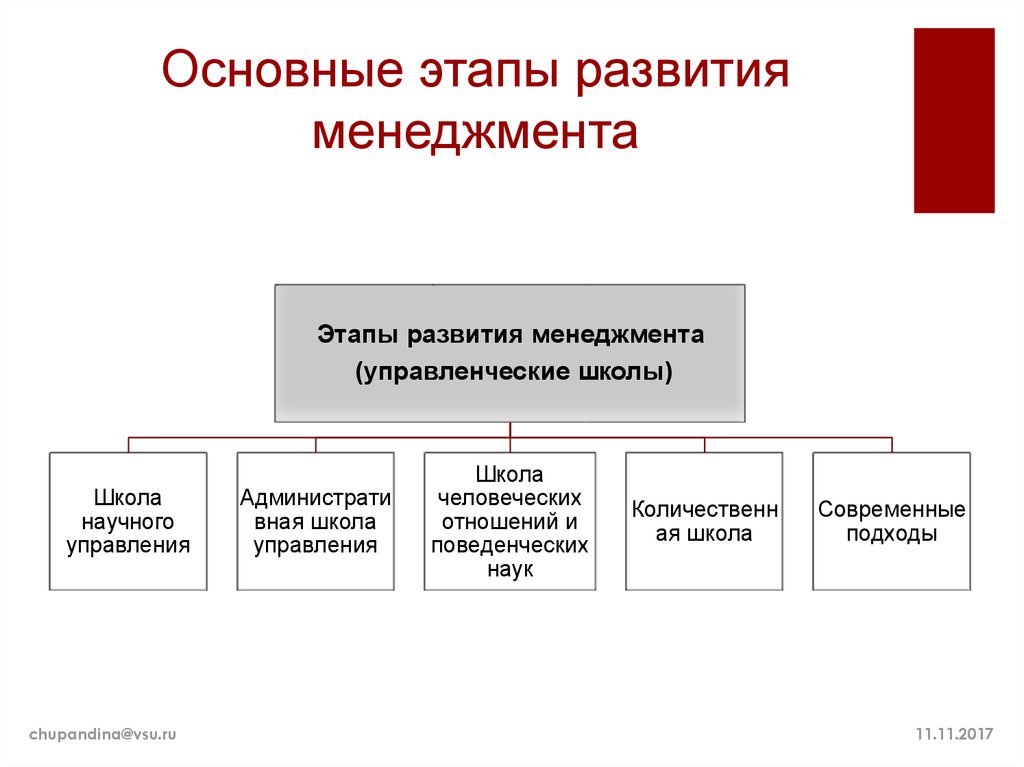

Также выделяются несколько школ управления с различными концепциями:

- научная;

- классическая;

- человеческих отношений;

- поведенческих наук;

- управленческих наук.

Древний период

История развития менеджмента, кратко о которой мы постараемся рассказать ниже, начинается от IX века до нашей эры и заканчивается в XVIII веке.

Наиболее простые формы управления появились в первобытном обществе, тогда управление создавалось всеми членами рода, а не конкретными людьми.

Переход от собирательства и охоты к производству положил начало зарождению менеджмента.

Структура общества Древнего Египта сформировала первую управленческую систему.

Различные древнегреческие мыслители понимали понятие и цели управления по-своему:

- Сократ считал, что самым важным является нужный человек на правильном месте, выполняющий поставленные задачи.

- Платон утверждал, что управление – главный элемент жизнеобеспечения общества.

- Аристотель доказывал необходимость наличия управляющего над рабами, чтобы владельцы могли посвятить себя более нужным делам.

В Древнем Риме обязательно контролировали выполненную работу, сравнивали результаты и выясняли причины невыполнения плана.

Индустриальный период

На этом этапе зародилась чёткая система менеджмента. Произошло это из-за замены ручного труда машинным.

Предприниматели требовали выполнения всех производственных условий, чтобы оправдать расходы, чем вызывали лишь недовольство и гнев рабочих.

Период систематизации

Наука о менеджменте не стоит на месте. Появляются новые течения и меняются взгляды исследователей. Управляющие перешли от одной организации на всё общество.

На рубеже XIX–XX веков начали появляться огромные предприятия. Из-за этого потребовалась смена системы управления производством.

На этом заканчивается хронологическая история развития менеджмента. Школы управления развивали её далее.

Школа научного управления

Основное внимание в данной концепции уделено лучшей эффективности управления производства и труда.

Главные причины системы научного менеджмента:

- попытка крупного бизнеса воспользоваться преимуществами техники;

- желание людей достичь наиболее эффективных способов выполнения работы.

Основные принципы данной системы управления:

- отбор рабочих согласно специально разработанным тестам;

- изучение временных затрат рабочего;

- разделение работы на специализации;

- экономическое стимулирование труда;

- разделение ответственности между сотрудниками и менеджерами.

Классическая школа

История развития менеджмента в классической школе систематизировала управление предприятиями. Основы такой системы держались за счёт авторитарного руководства и строго обозначенных задач, исключающих индивидуальный подход сотрудников. Последователи классической школы управления подвергались неоднократной критике менеджеров из-за игнорирования человеческих потребностей.

В данной концепции выделены следующие организационные принципы, подходящие и для современного общества:

- разделение труда;

- передача целей от руководства к рабочим;

- единство распределения;

- ограниченное число сотрудников.

Школа человеческих отношений

Во времена появления первых двух школ социальные науки ещё не были изучены, и теоретики не могли связать менеджмент с психологией. Но спустя десятилетия человеческий фактор стал учитываться в системе управления.

Представители концепции в первую очередь улучшали социальную структуру организаций и исследовали причины человеческого поведения. Именно благодаря им получили широкое распространение тесты на профессиональную пригодность.

Именно благодаря им получили широкое распространение тесты на профессиональную пригодность.

Главные принципы школы человеческих отношений:

- взаимное общение между руководителем и рабочими;

- беседы сотрудников с психологами;

- организация мероприятий;

- приветствие неформальных групп.

К минусам такого течения относится игнорирование технологических факторов и отсутствие систематизированного подхода к решению проблем.

Школа поведенческих наук

Последователи поведенческой школы утверждали, что улучшение работы предприятия возможно только в случае более высокой эффективности человеческих ресурсов. Данный подход охватил почти всю систему менеджмента в 60-е годы.

Основные задачи данной концепции:

- исследование поведения человека;

- улучшение межличностных отношений;

- разработка проблем социальных коммуникаций;

- поддержание авторитета в коллективе;

- стереотипы в поведении;

- изменение рабочих задач и уровня труда.

Исследования представителей поведенческой школы основали теорию лидерства. Исходя из неё, оказывается, что наиболее эффективный метод управления для каждой ситуации различный.

Школа науки управления

В понимании данной школы управленческие проблемы решаются посредством разработки и применения определённых моделей. Математические науки составляют данную концепцию.

У научной школы управления присутствуют главные виды деятельности.

Исследование операций заключается в использовании научно-исследовательских методов для решения операционных задач организаций. Алгоритм такого способа:

- Постановка проблемы.

- Разработка модели ситуации.

- Замена словесного анализа количественными значениями.

Ситуационный подход

Такая система позволяет определить ситуации, влияющие на предприятие в определённый временной промежуток. Школа науки управления открыла главные факторы, мешающие эффективной работе организаций.

Различные школы управления выделяли только внутренние проблемы, причём каждая концепция свои. Однако множество предприятий зависит от внешних переменных. Необходимость принимать во внимание и внешнюю среду обозначилась в конце 50-х годов.

Заслуга школы науки управления в ситуационном подходе в том, что она установила взаимосвязь как внешних, так и внутренних перемен.

Системный подход

Согласно данной методике, любая организация есть не что иное, как сочетание взаимосвязанных элементов, направленных на выполнение одной цели.

Изначально такой подход использовался только в точных науках. В менеджмент же эту систему ввели в конце 50-х годов, и она значительно повысила успех школы науки управления.

Системный анализ

Основная задача системного анализа заключается в построении общей модели, показывающей взаимоотношения реальных ситуаций.

Первоначально такой подход составлялся для военных действий, но в 50-х годах его стали использовать и в менеджменте.

Успех школы науки управления был гораздо меньшим по сравнению со школой поведенческих наук. Частично из-за того, что большинство проблем были связаны с человеческими отношениями, отчасти и по той причине, что малое количество предпринимателей понимали сложные методы научно-управленческой школы.

История развития менеджмента кратко описывает, как возникали цивилизации и города, показывает приход общества от первобытного строя к современному.

Но это в общих чертах, а теперь более подробно о его возникновении на родине – США.

Развитие менеджмента в США

История развития менеджмента в США до XX века не особо отличается от других стран. Поэтому в данном разделе раннее время рассмотрено не будет.

На начало XX в. выпало развитие производства. Все цели предпринимателей заключались в улучшении механизма массового производства.

Чёткое ограничение отраслей давало хорошие возможности роста. Внимание менеджеров сосредотачивалось только на работе механизма. Из-за этого появился производственный стереотип.

Из-за этого появился производственный стереотип.

Однако в 30-х годах потребитель перестал довольствоваться только основными потребностями. И тогда задачей управления стало воздействие на покупателя.

Теперь конкуренция внутри одной организации превратилась в весьма распространённое явление. Но даже и без борьбы менеджеры пытались сопротивляться переменам из-за обязательного получения новых навыков.

В 50-х годах на смену индустриальной пришла постиндустриальная эпоха, продолжающаяся и сейчас. Но на этом не заканчивается история развития управления. Менеджмент востребован ещё больше.

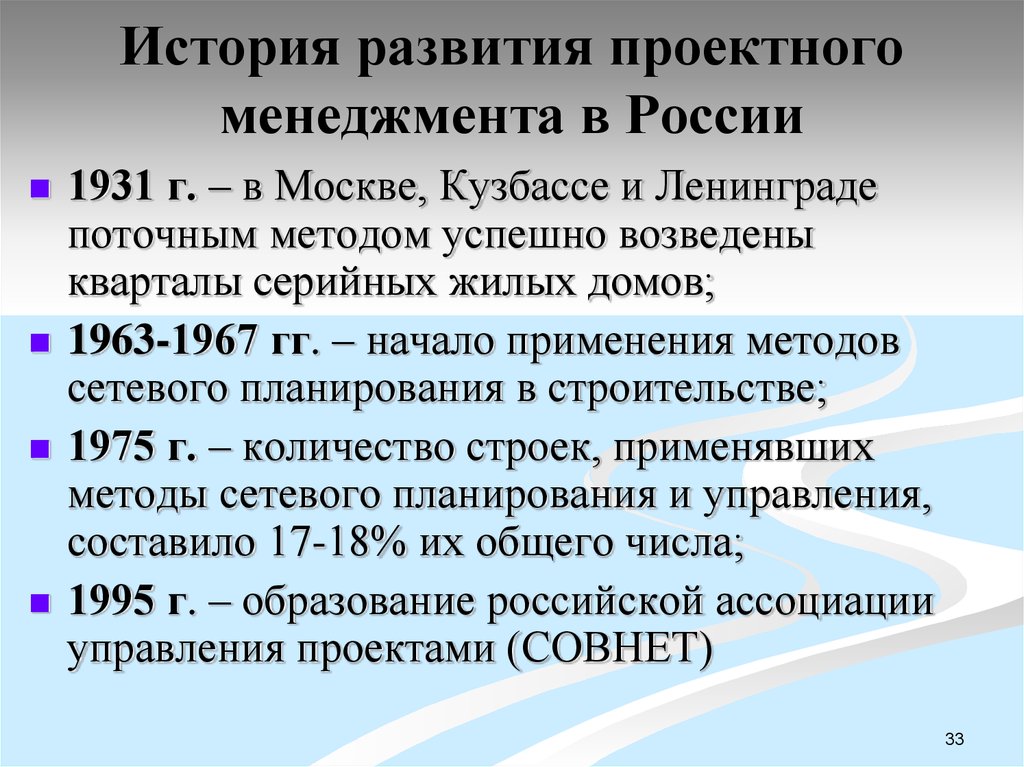

Развитие менеджмента в России

Россия во многом отличается от западных стран. И история развития менеджмента здесь тоже иная. Каждый этап не похож на предыдущий и заслуживает отдельного внимания. Однако мы постараемся описать, как зарождалась история развития менеджмента кратко и в доступной форме.

Дореволюционный период

Разумеется, история развития менеджмента начинается со времён Руси, однако начало системы управления как самостоятельной науки было положено в конце XIX века. Но наиболее заметно это стало в начале XX в. Масштабные инновации промышленности сдерживал недостаточный экономический уровень страны. Только после XX века индустриальные течения стали преобладать над аграрными. Учёные того времени использовали методы научного познания для наблюдения явлений, устанавливали причинные связи между ними и формировали собственные принципы управления.

Но наиболее заметно это стало в начале XX в. Масштабные инновации промышленности сдерживал недостаточный экономический уровень страны. Только после XX века индустриальные течения стали преобладать над аграрными. Учёные того времени использовали методы научного познания для наблюдения явлений, устанавливали причинные связи между ними и формировали собственные принципы управления.

Большое внимание к развитию управления появилось благодаря усложнению производства. Также именно тогда поняли, что правильное функционирование предприятия невозможно без качественного менеджмента. Из-за этого начала возникать потребность в сотрудниках именно на должность управляющих.

Неоценимы заслуги П. А. Столыпина в истории развития менеджмента. Содержание функций управления, по его убеждению, было следующим: «Сначала успокоение, а потом реформы». Именно ему обязана история развития теории менеджмента своими значимыми аспектами.

Постреволюционный период

После Октябрьской революции требовалось улучшение старой системы управления общественностью. Выделили 10 главных принципов:

Выделили 10 главных принципов:

- демократический централизм;

- единство политических и хозяйственных руководителей;

- ведение хозяйства по плану;

- стимулирование труда материальным поощрением;

- научность управления;

- ответственность;

- правильный подбор и расстановка кадров;

- экономичность и эффективность;

- наилучшее сочетание отраслевого и территориального управления;

- преемственность хозяйственных решений.

История развития менеджмента в России в постреволюционный период показывала наивность теоретиков, ориентацию именно на классовое деление и пролеткультовскую идеологию. Также возникало чрезмерное увлечение естественными науками.

Начало XX века является наиболее значимым периодом развития управления. Именно в это время началась история развития школ менеджмента российских теоретиков, сравнимых с лучшими зарубежными.

Период с 30-х годов до распада СССР

В 30-х годах выпустили первый советский учебник по организации производства, ввели новую специальность – инженер-экономист. Но колоссальный урон менеджменту нанесли сталинские репрессии. Они унесли множество жизней высокообразованных учёных, и развитие менеджмента как науки, была остановлена на многие годы.

Но колоссальный урон менеджменту нанесли сталинские репрессии. Они унесли множество жизней высокообразованных учёных, и развитие менеджмента как науки, была остановлена на многие годы.

Во время Великой Отечественной войны устоявшаяся система управления не перенесла существенных изменений. Даже в годы войны российские управленцы создавали уникальные проекты для военного производства.

В конце 50-х годов тема исследований менеджмента стала расширяться. В начале 60-х годов появился новый раздел экономики – кибернетика, начавшая новый отрезок в истории развития менеджмента.

В 70-е годы начали появляться предостережения о несовместимости рынка и социализма. Попытка демонтажа едва не уничтожила экономическое положение страны.

В конце 70-х — начале 80-х были открыты лаборатории по проблемам управления. В их обязанности входили:

- сбор и систематизация результатов во всемирной науке управления;

- формирование и реализация научно-исследовательских планов;

- внедрение консультирования по вопросам менеджмента.

90-е годы XX века

Распад СССР стал началом завершающего этапа эволюции в системе менеджмента. Становление более современного уровня управления зависело от развития товарного производства и технического и технологического улучшения общества. Так зарождалась более современная история развития управления менеджмента.

Множество проблем при Горбачёве и Ельцине были обусловлены неготовностью страны к резким переменам.

Современный период

Главными принципами нынешней системы управления являются:

- системный и ситуационный подход в управлении;

- инновации;

- ответственность менеджмента перед обществом;

- ориентация на человеческие возможности.

В последние годы системе российского управления для нормальной работы требуются многие радикальные перемены.

В этом и состоит вся российская история управления менеджмента. Кратко говоря, все переходы от одного этапа к другому возникали не вследствие естественноисторического процесса, а из-за государственных переворотов.

Эволюция стиля управления на протяжении столетий

Чтобы определить место и время, когда на горизонте появились первые проблески века управления, рассмотрим Чикаго, май 1886 года. Там Генри Р. Таун, один из основателей Yale Lock Manufacturing Company заявила в своем выступлении, что «управление произведениями стало вопросом такой большой и далеко идущей важности, что, возможно, оправдывает его классификацию также как одно из современных искусств».

В течение следующего столетия менеджмент в том виде, в каком мы его знаем, возник и сформировал мир, в котором мы работаем. Период с 1880-х годов до наших дней перемежается тремя эпохами. В первые годы, до Второй мировой войны, стремление к научной точности окрыляло амбиции новой, самопровозглашенной управленческой элиты.

Конец 1940-х и примерно 1980-е годы были эпохой менеджеризма, его апогеем уверенности в себе и широкой общественной поддержки.

Последние новости, информация о финансировании и советы экспертов. Бесплатная регистрация.

Бесплатная регистрация.

Адрес электронной почты

Вы также будете получать сообщения от имени наших партнеров. Вы можете отказаться в любое время.

Третья и продолжающаяся эра отмечена своеобразным отступлением – к специализации, рабству перед рыночными силами и упадку моральных амбиций. Но это также была эпоха глобального триумфа, измеряемого согласием по некоторым ключевым идеям, неуклонным повышением производительности, распространением степени MBA по всему миру и общим повышением ожиданий относительно того, как следует обращаться с работниками.

Эпоха «научного менеджмента»

В последние два десятилетия 19-го века США с трудом перешли от мира слабо связанных между собой небольших городов, малого бизнеса и сельского хозяйства к промышленно развитой сети городов , заводы и крупные компании связаны железной дорогой. Растущий средний класс профессионализировал и наращивал прогрессивный натиск против коррумпированных политических боссов и финансовых капиталистов, которые были заняты консолидацией таких отраслей, как нефть и сталь.

Прогрессисты заявляли об особой мудрости, основанной на науке и заключенной в процессах. Фредерик Тейлор, писавший, что «лучший менеджмент — это настоящая наука, основанная на четко определенных законах, правилах и принципах», явно причислял себя к их лагерю. Публикация в 1911 году «Принципов научного управления » Тейлора положила начало вековому поиску правильного баланса между «предметами производства» и «человеческим производством», как выразился англичанин Оливер Шелдон в 1919 году.23. Или, как сказали бы некоторые, между «числом людей» и «людьми людей». Это ключевое напряжение, определяющее управленческое мышление.

Управление триумфально

Начало с Концепции Корпорации (1946) и продолжения Практика управления (1954) и Управление результатами (1964), Питер Драк. Вытекает на зрение Корпорации. как социальный институт, в котором должны уважаться способности и потенциал каждого участника.

Общая цель послевоенных управленческих мыслителей состояла в том, чтобы возвысить «человечность производства». Согласно рассуждениям, рабочие будут наиболее продуктивными, если их будут уважать и если менеджеры будут полагаться на них, чтобы мотивировать себя и решать проблемы самостоятельно. Не то чтобы старый порядок пал без боя. Изучив General Motors, Друкер убедил восходящего руководителя GM Чарли Уилсона предложить ряд реформ, включая большую автономию для руководителей заводов и то, что мы сегодня назвали бы «расширением прав и возможностей работников». Две силы убили идею. Одним из них было остальное руководство GM, включая генерального директора Альфреда П. Слоана. Другим был Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности в лице Уолтера Ройтера, который не хотел стирать грань между управлением и рабочими.

Согласно рассуждениям, рабочие будут наиболее продуктивными, если их будут уважать и если менеджеры будут полагаться на них, чтобы мотивировать себя и решать проблемы самостоятельно. Не то чтобы старый порядок пал без боя. Изучив General Motors, Друкер убедил восходящего руководителя GM Чарли Уилсона предложить ряд реформ, включая большую автономию для руководителей заводов и то, что мы сегодня назвали бы «расширением прав и возможностей работников». Две силы убили идею. Одним из них было остальное руководство GM, включая генерального директора Альфреда П. Слоана. Другим был Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности в лице Уолтера Ройтера, который не хотел стирать грань между управлением и рабочими.

Более просвещенное управленческое отношение в сочетании с другими силами — демократизацией американского общества после Второй мировой войны, взрывом отложенного спроса на экономические товары — возвестили о двух десятилетиях хорошего настроения и кажущегося довольства корпорациями и их поведением. Количество забастовок и других акций резко упало по сравнению с довоенным уровнем, наблюдавшимся сразу после войны; членство в профсоюзах в процентном отношении к рабочей силе достигло пика, а затем началось долгое и медленное снижение, которое продолжается и по сей день. (Заботливость менеджеров, вероятно, была вызвана уровнем безработицы, который упал ниже 3% в 1919 г.).53.)

Количество забастовок и других акций резко упало по сравнению с довоенным уровнем, наблюдавшимся сразу после войны; членство в профсоюзах в процентном отношении к рабочей силе достигло пика, а затем началось долгое и медленное снижение, которое продолжается и по сей день. (Заботливость менеджеров, вероятно, была вызвана уровнем безработицы, который упал ниже 3% в 1919 г.).53.)

Помимо более просвещенного отношения к работникам, послевоенный период принес с собой обостренное представление о том, чего могут достичь менеджеры. «Менеджмент должен управлять», — писал Друкер. «И управление — это не просто пассивное, адаптивное поведение». Менеджеры должны были взять на себя ответственность; они должны «пытаться изменить экономическую среду… постоянно отодвигая ограничения экономических обстоятельств на свободу действий предприятия».

Эпоха нервного глобализма

После двух десятилетий без серьезной рецессии нефтяные потрясения 1970-х годов и сопутствующий экономический кризис положили конец триумфу менеджеризма. Опрос Harris 1966 года показал, что 55% американцев выражают «большое доверие» руководителям крупных компаний. К 1975 году этот процент упал до 15.

Опрос Harris 1966 года показал, что 55% американцев выражают «большое доверие» руководителям крупных компаний. К 1975 году этот процент упал до 15.

Американским руководителям противостояли многочисленные новые силы, вызвавшие обострение конкуренции и в конечном итоге нарушившие относительную дружбу, которая царила между бизнесом, рабочими и правительством.

Технологии, особенно компьютерные технологии, неуклонно увеличивали вычислительную мощность, доступную большому количеству людей, в виде интегральных схем (конец 1950-х), миникомпьютеров (середина 1960-х), микропроцессоров (начало 1970-х), а затем и микрокомпьютеров ( середине 1970-х), вскоре превратится в вездесущий ПК.

В этот период интенсивных изменений цель стратегии и, по сути, корпоративного управления приобрела новую ясность: она заключалась в создании богатства для акционеров. Безусловно, эта идея существовала всегда, начиная с пиратских финансистов 19-го века.век. Но в эпоху добрых чувств менеджмента в некоторых кругах укоренилось более широкое понятие.

Мыслители в области управления отреагировали на новое давление, окружающее корпорации, заострив свое внимание. По мере того, как экономика росла, а количество сделок и ажиотаж на Уолл-стрит нарастали, все больше людей стремились вступить в ряды менеджеров или, по крайней мере, получить диплом МВА. В 1970 г. в США было присвоено около 26 000 степеней MBA; к 1985 году их число увеличилось до 67 000 человек.

По всем направлениям, как в корпоративном мире, так и в академических кругах люди, казалось, выигрывали, обеспечивая большую количественную точность во все более специализированных областях знаний. Но они не обязательно завоевывали сердца широких слоев управленческого персонала.

Сторонники гуманности производства тем временем придерживались более размытой линии. Стратегия, по крайней мере, имела довольно четкую парадигму и набор рамок, на которые могли опереться последующие поколения мыслителей. Поборники акционерной стоимости гордились своей единственной мерой — ценой акций — как мерилом всего.

Если мышление человека вообще слилось воедино, то оно было сосредоточено на двух темах: лидерстве и инновациях.

За последние два десятилетия 20-го века бизнес-школы изменили свою миссию с «обучения генеральных менеджеров» на «помощь в развитии лидеров». К сожалению, несмотря на некоторые вдохновляющие работы о том, чем лидеры отличаются от менеджеров, не сформировалось единого мнения о том, что именно представляет собой лидер или как возникают эти возвышенные существа.

Инновации — это то, где удовлетворение жестких требований рынка, как никогда раньше, зависит от извлечения лучшего из человеческого производства. Кажется, еще никому не удавалось автоматизировать изобретение нового или придумать воспроизводимые машиной заменители искры человеческого воображения. Возможно, самая большая управленческая проблема, стоящая перед компанией 21-го века, будет заключаться в том, чтобы найти способы высвободить эту искру, обитающую в сотрудниках, из-под приливного притяжения организации, чтобы продолжать делать то же самое, что и раньше.

Уолтер Кичел III — бывший главный редактор Harvard Business Publishing, бывший управляющий редактор журнала Fortune и автор книги «Повелители стратегии».

Рассел Фанк | Школа менеджмента Карлсона

Доцент

Стратегический менеджмент и предпринимательство

Контактный телефон

612-626-1598

3-354 CSOM

Образование:

кандидат наук

2014Мичиганский университет

АБ

2008Чикагский университет

Экспертиза:

Биография

Рассел Фанк — доцент группы стратегического управления и предпринимательства в Школе менеджмента Карлсона Университета Миннесоты. Прежде чем поступить на факультет в Миннесоте, он получил докторскую степень по экономической социологии в Мичиганском университете, где он получил стипендии от Национального научного фонда и Школы последипломного образования Рэкхема. Он получил степень AB в Чикагском университете. В то время он также работал в Аргоннской национальной лаборатории в отделе материаловедения.

Прежде чем поступить на факультет в Миннесоте, он получил докторскую степень по экономической социологии в Мичиганском университете, где он получил стипендии от Национального научного фонда и Школы последипломного образования Рэкхема. Он получил степень AB в Чикагском университете. В то время он также работал в Аргоннской национальной лаборатории в отделе материаловедения.

Его исследования были опубликованы или будут опубликованы в ведущих журналах по менеджменту и здравоохранению, в том числе в Журнале Академии Управления, Ежеквартальном издании Административной Науки, Медицинском Уходе и Анналах Хирургии. Его работа получила признание нескольких различных профессиональных обществ, в том числе награду за лучшую работу для аспирантов от Отдела управления технологиями и инновациями Академии менеджмента и премию Джеймса Д. Томпсона (почетное упоминание), присуждаемую секцией организаций Американской социологической ассоциации. Профессии и работа.

Исследования Функа основаны на идее о том, что растущая доступность больших массивов административных, правительственных и веб-данных создает новые возможности для управленческих исследований, и он активно применяет инструменты больших данных в социальных науках. Эти усилия привели к приглашенным презентациям и встречам с группами по науке о данных в таких организациях, как Чикагский университет и Вычислительный институт Аргоннской национальной лаборатории, Internet2, Microsoft, Мичиганское управление исследовательской киберинфраструктуры, а также фонды Гордона и Бетти Мур и Альфреда П. Слоана. Во время работы в Мичиганском университете он был председателем группы пользователей, занимавшейся изучением пересечения больших данных и организационных исследований.

Эти усилия привели к приглашенным презентациям и встречам с группами по науке о данных в таких организациях, как Чикагский университет и Вычислительный институт Аргоннской национальной лаборатории, Internet2, Microsoft, Мичиганское управление исследовательской киберинфраструктуры, а также фонды Гордона и Бетти Мур и Альфреда П. Слоана. Во время работы в Мичиганском университете он был председателем группы пользователей, занимавшейся изучением пересечения больших данных и организационных исследований.

Избранные работы и виды деятельности

Журнальные статьи

Фанк, Рассел Дж. 2014. «Максимальное использование того, где вы находитесь: география, сети и инновации в организациях». Журнал Академии управления 57 (1): 193–222.

Журнальные статьи

Фанк, Рассел Дж.

и Дэниел Хиршман. 2014. «Производные и дерегулирование: финансовые инновации и упадок Гласса-Стигалла». Административная наука Ежеквартально 59 (4): 669–704.

и Дэниел Хиршман. 2014. «Производные и дерегулирование: финансовые инновации и упадок Гласса-Стигалла». Административная наука Ежеквартально 59 (4): 669–704.Журнальные статьи

Фанк, Рассел Дж., Джейсон Оуэн-Смит, Брюс Э. Лэндон, Джон Д. Биркмейер и Джон М. Холлингсворт. Предстоит. «Выявление естественных связей между центрами амбулаторной хирургии и местными системами здравоохранения: создание более широких сообществ хирургической помощи». я

Журнальные статьи

Холлингсворт, Джон М., Рассел Дж. Фанк, Джейсон Оуэн-Смит, Брюс Э. Лэндон, Брент К. Холленбек и Джон Д. Биркмейер. 2015. «Оценка охвата реформы здравоохранения амбулаторной хирургии с помощью анализа социальных сетей».

Анналы хирургии 261 (3): 468–472.

Анналы хирургии 261 (3): 468–472.Журнальные статьи

Холлингсворт, Джон М., Рассел Дж. Фанк, Спенсер А. Гаррисон, Джейсон Оуэн-Смит, Сэмюэл Р. Кауфман, Брюс Э. Лэндон и Джон Д. Биркмейер. 2015. Различия между социальными сетями врачей кардиохирургии, обслуживающими сообщества с высоким и низким уровнем профессионализма

.

Почетные звания и награды

Премия Джеймса Д. Томпсона (Почетное упоминание), Секция организаций, занятий и работы Американской социологической ассоциации, 2014 г.

Почетные звания и награды

Rackham Predoctoral Fellowship, Мичиганский университет, 2013–2014 гг.

Почетные звания и награды

Стипендия Национального научного фонда для аспирантов, 2009–2012 г.

и Дэниел Хиршман. 2014. «Производные и дерегулирование: финансовые инновации и упадок Гласса-Стигалла». Административная наука Ежеквартально 59 (4): 669–704.

и Дэниел Хиршман. 2014. «Производные и дерегулирование: финансовые инновации и упадок Гласса-Стигалла». Административная наука Ежеквартально 59 (4): 669–704. Анналы хирургии 261 (3): 468–472.

Анналы хирургии 261 (3): 468–472.